少年以上のミカエルと少女未満のロール。

まぶしくて悲しくて、擦り傷だらけの一夏の冒険。

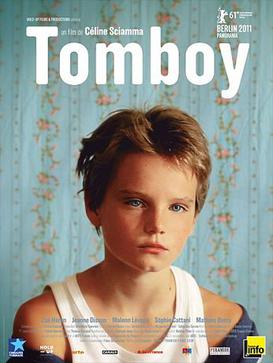

映画の紹介

一夏だけ、男子になった少女の、ちょっとスリリングで、ちょっとほろ苦い冒険譚。これは何者でもない存在の自由を少しずつ失って、何者かである存在の責任に取り巻かれている「おとな」たちへの心優しい挑戦状だ。「燃ゆる女の肖像」で世界的評価を得たセリーヌ・シアマ監督が2011年にリリースした、長編2作目。

制作:2011年 フランス

監督・脚本 セリーヌ・シアマ

キャスト:ゾエ・エラン マロン・レヴェナ ジャンヌ・ディソン

映画の見どころ

point 1 「風の音」とともにやってくるTomboy

オープニング音楽はない。疾駆する風の音だけ。金色の短髪のTomboyが車のサンルーフから身を乗り出す。風に包まれて、輝いている。いまにもそのままどこかに飛んでいきそうな、そのか細い足を、ハンドルを操る父親が、もう片方の手でしっかり支えている。

Tomboy(トムボーイ)は「男の子のように振る舞う女の子」のこと。お転婆、ボーイッシュ、おきゃん、跳ねっ返り、じゃりん子。だから、「風の子」でもあるし、家族や友人たちの心をかき乱さずにいられない「嵐の子」にもなってしまう。

Tomboyは父親の膝の上で、ハンドルを握って「運転」のまねごとまでして見せる。父親がアクセル・ブレーキなど足の操作をし、危なっかしくなるとハンドルに手を添える。そうやって二人はスリル満点の道中を楽しみながら、母と妹の待つ新しい家を目指している。

Tomboyがやってくると、「風」が吹く。ちょっとした「事件」が起こる。そんな予感を孕ませたオープニングだ。たちまちTomboyのまぶしさから目が離せなくなる。

point 2 美少年すぎる少女

Tomboyの名はロール、10歳。演じるのは当時11歳のゾエ・エラン。オーディションでシアマ監督が一目惚れしたとあって、どこから見ても美少年すぎる少女である。夭折したリヴァー・フェニックスの少年時代(『スタンド・バイ・ミー』のころとか)を彷彿とさせる端正さ。澄んだ青い目。整った鼻筋。あどけなさを宿すぷっくりした頬。そして、なにやら大人びてセクシーな割れ顎…。

ロールが男の子なのか女の子なのかは、映画が始まってしばらくは伏せられる。もちろん、タイトルが「Tomboy=お転婆」であるし、映画の予告や宣伝文句でも「男の子のフリした女の子」であることはすでに明かされているのだけど。

ようやくそれがはっきり示されるのは、新居での妹との入浴シーンだ。3人目の子どもを身ごもっている母親に代わって、ロールは妹ジャンヌの髪を洗ってやり、かいがいしく世話をする。巻き毛が愛らしいフランス人形のようなジャンヌに比べ、ロールはショートカットで痩せっぽち、手足は小枝のように細く、胸も薄くて女の子らしいふくよかさがどこにもない。やはりどう見たって「男の子」なのだ。

ところが風呂から上がろうとしたロールの下半身が、まるで偶然であるかのように一瞬映し出されて、まぎれもなく女児だということが示される。だからそこからは、ロールをボーイッシュな女の子として認知しなければいけない。…のだが困ったことに、それでもロールはやっぱり男の子に見えてしまう。それほどまでに、「美少年」すぎるのだ。

これはシアマ監督の巧妙な演出なのか。それともゾエ・エランの稀有な魅力のせいなのか。タネが明かされてもなお、騙されつづけたくなる「とりかえばや」である。

point 3 大人にならずに男の子になる?

「あなたの部屋の壁紙は希望通り青色にしたわよ」と母が言う。「何度も引っ越しをしてきたが、これからはずっとここで暮らすからね」と父が言う。ロールの家には愛が溢れている。でもこれまでのロールは、引っ越し続きで自分の「居場所」がうまくつくれないできたのかもしれない。

ロールは、砂糖菓子のように可憐な妹ジャンヌに慕われて、まるでお姫様を守る王子様のようにふるまう。そして母のお腹の中には、まだ見ぬ新しいお姫様か王子様がいる。だからロールはどんなに臨んでも、もう決してお姫様にはなれない。戻れない。ジャンヌのためにも「王子様」を貫かなくてはならない。

ひょっとしてロールに王子様役を期待したのは、父かもしれない。「最初の子は男の子」。そういう父親はフランスでも珍しくないのかもしれない。人目を惹くほどにハンサムで、運転だってやってのける(のちにわかるようにサッカーだってうまい)自慢の「息子」を、ロールも父のために懸命に演じていたのかもしれない。

父親の前で、ロールが指しゃぶりをするシーンがある。父と母と妹の「愛」を守るために王子様を演じてきたロールが、父親の前で見せた幼な子のような甘え。ひょっとしたらロールは、大人になりたくないから男の子になろうとしている「ピーター・パン」なのかもしれない。

point 4 ミカエルという名前の響き

新しい家で妹とばかり遊んでいたロールだが、表で子どもたちが遊ぶ声がすると、誘われるように外に出てみる。子どもたちの姿はすでになく、そこにいたのはロールよりも少しだけ大人びて見える一人の少女。

新顏のロールにお姉さんぽく接する少女の名前はリザ。「越してきたの? あなたの名前は?」と聞かれてとっさに「ミカエル」と男の名前で答えるロール。リザの質問は「T’es nouveaux?=越してきたの」。この聞き方で、先にリザのほうがロールのことを男の子だと勘違いしたことがわかる(らしい)。ロールはそれを幸いと、偽名を使ってそのまま男の子になりすます。

ミカエルといえば大天使ミカエルの名であって、欧米ではごく一般的な名前である。ただし英語ならマイケル(ジャクソンがそうだ)、ドイツ語ならミヒャエル(エンデがそうだ)、イタリア語ならミケーレ(ミケランジェロも同じ)、そしてフランス語ならミシェル(ビートルズの曲になった)になるのが普通だ。

なぜロールは「ミシェル」と名乗らず「ミカエル」と名乗ったのだろう。この映画の資料そのものが(ネットでは)乏しくて、そのことについて書いたり語られたりしたものはまだ見つけられていない。

フランスの人たちにとって、もし「ミカエル」という名前に異国の響きがあるのだとしたら、ロールの狙いはきっとそこにあったのだと思う。まんまと男の子になりすますロールのこと、国籍だってフランスじゃなくて、ちょっと異邦人、もしくは本当に天使のような謎めいた存在を装ってみたかったのかもしれない。

point 5 真実か、挑戦か

リザに伴われて、「ミカエル」は男の子たちの遊びのグループと出会う。みんなも「ミカエル」のことを疑いもせず男の子だと思い込む。二手に分かれて帽子を取り合うゲームでは、リザがこっそりミカエルを勝たせてくれ、おかげでミカエルは初めて出会った仲間たちを相手に「男」を上げることができた。

ミカエルは、「真実か、挑戦か」ゲームにも参加する。「真実」を選べばどんな質問にも正直に答え、「挑戦」を選べば与えられた指示を守って実行する。簡単なルールのゲームだ。もちろんロール=ミカエルは挑戦を選んだ。男気を発揮したかったわけではなく、真実を言うわけにいかないのだ。この「真実か、挑戦か」は映画のキャッチコピーにも使われていて、ひと夏のロール=ミカエルの冒険を象徴するフレーズにもなっていた。

グループにはほかに、ちょっと剽軽なBlackの兄弟をはじめ、どこにもいそうなやんちゃな少年たちが参加している。おもしろいことに、ロールを演じるゾエ・エランの本当の遊び仲間が起用されたらしい。みんな自然体でノビノビと駆け回っていたが、じつはシアマ監督はすべてのシーンで綿密な振り付けをしていたのだそうだ。「自然体」に見せるということには、手の込んだ「演出」が必要なのだ。

point 6 男の子になるための練習

ある日、少年たちはサッカーに興じる。ミカエルとリザはゲームに混じらずに見学している。ミカエルは「見ているほうが好き」と言い、リザは「自分は下手だから入れてもらえない」とこぼす。でも実はミカエルは、男の子たちの振舞いをじっと観察したいのだ。試合に熱中するとTシャツを脱いで上半身裸になり、ミスをするとペッと唾を吐くといったこと。夜にはこっそりお風呂で唾を吐く練習をし、鏡に自分の裸を写して入念にチェックする。皮膚から骨が透けて見えそうなくらい、肉付きがない細くて薄い肢体だ。

準備万端整えて、ミカエルはサッカーに参加する。なぜかみんな小さくて細い少年たちのなかで(アメリカ映画なら何人かは肥満児になるはず)、ひときわ華奢なミカエルだけど、コートに入ると大活躍。ボールさばきもうまく、あっというまにゴールを決めていく。ここぞという場面では、練習通りに唾を吐いてみせ、さりげなくTシャツを脱いで上半身裸になって走り回る。

リザはタンクトップの胸がちょっぴり膨らんでいるが、ミカエルは見事なほどにペッタンコ。それにしても10歳の少女が男の子にまじって裸になるのは、とんでもない「挑戦」である。男女の性差のこともすっかり理解し、羞恥心も備えている年頃である。それを思うと、ミカエルの活躍を眩しく思いながらも、「バレやしないか」と見ているほうがどきどきさせられる。

案の定、危険な瞬間がやってくる。男子たちはゲームが終わるなりコートの周辺でいっせいに立ちションをしはじめる。困ったミカエルは、こっそり林の奥に駆けて行って女子スタイルで用を足そうとする。が、ふいに仲間から名前を呼ばれ、立ち上がった拍子に「お洩らし」してしまった瞬間を見られてしまう。ミカエルが感じたであろう「バツの悪さ」が、身につまされる。

point 7 小さな箱の中の秘密

立ちションができずに失敗したミカエルは、懲りずに今度はみんなとの水泳に挑戦する。リザに「泳げないの」と聞かれて、引くに引けなくなってしまったのだ。

女子用の真っ赤な水着に迷うことなく鋏を入れて、男子用の水泳パンツに仕立て直す。さらに、お絵描き遊びをするジャンヌの横で、一心に緑色の粘土をこねて小さな突起物をつくる。それを水泳パンツの中にいれて、男の子のシンボルに見せかけるという、かわいらしくも不敵な魂胆である。

さすがにこれはバレるのではないか、泳いでいてうっかりパンツが脱げたらどうする? 粘土のペニスがはみ出したりしたらどうする? どんどん大胆になっていくミカエルにどぎまぎさせられるが、今度は最後まで男の子として振る舞うことに成功する。仲間たちとじゃれあいながら、湖に飛び込んだり泳いだりするミカエルは、夏の日差しを浴びてますますまぶしく輝いている。

夜、ミカエルはそっと、小箱に粘土のペニスを仕舞って隠す。それは誰にも秘密の、小さな勝利の証しである。

point 8 おませなリザの女ごころ

立ちション事件のあと、バツの悪い思いをしているミカエルを、リザが一人で訪ねてくるシーンがある。ミカエルはリザと家族を会わせないように外階段でリザと話し、そのままリザの家に行く。

二人はリザの部屋で、ポップな音楽を鳴らし、飛び跳ねて踊り狂う。この映画で唯一、音楽が使われているシーンだ。「燃ゆる女の肖像」もそうだったが、シアマ監督は音楽使いにとても慎重らしい。でもそのぶん、音の印象は冒頭の「風」と同様に、強烈だ。このぴゅんぴゅんした電子音がキュートな音楽はエンドロールでも繰り返される。

リザは遊びでミカエルの顔にメイクをする。そうやって好きな「男の子」との臨界距離を一気に詰めるおませな作戦なのだ。リザは美しいミカエルのなかに、何かフェミニンな魅力も嗅ぎとっているのだろう。ミカエルは神妙な表情でリズにされるがままになる。「男の子」を演じているのに「女の子らしさ」が強調されていくのだから、居心地悪いはずだ。そのまま家に帰ると、何も知らない母親が化粧映えする「娘」の顔を見て満足気にほほ笑む。もとよりミカエル=ロールは、母には自慢の美少女でもあるのだ。

リザは、美しくてサッカーがうまくて謎めいたミカエルに恋心をもちはじめる。ミカエルに目を閉じさせて、林のなかに誘い出し、そっとキスをする。リザに好意をもたれたことで、ミカエルの挑戦はのっぴきならなくなっていく。無理もしなければならなくなる。だんだん綻びが出始める。ミカエルが男の子を通そうとする限り、リザの女ごころをだまし続けるしかないのだから。

point 9 おしゃまなお姫様ジャンヌ

ミカエルの留守中、再びリザが訪ねてきて、妹ジャンヌと鉢合わせする。「ミカエルはいる?」と聞くリザに、ジャンヌは驚くべき機転で「いまは留守」と答える。まだあどけない幼児のような妹だが、たぶん「姉」の身に何が起こっているのかも、リザの女ごころすらも、鋭く察知してしまったのだ。そんなことありうるのか? ありうる。おしゃまな少女にはたやすいことだ。

ロールはジャンヌに、「ミカエル」を名乗って男の子のフリをしていることを口止めする。ジャンヌは覚束ない手でロールの襟足の髪を切ってあげることで姉の「嘘」に加担し、見返りに自分も仲間たちとの遊びに連れて行くことを約束させる。

このジャンヌの参加が、ロール=ミカエルにとって、つまずきの元になってしまう。ジャンヌこそはロールにとっていちばん大事なお姫様だ。遊び場に連れて行ったジャンヌが男子にいじめられる様子を見ると、だまっていられない。「王子様」となって妹を救い、相手の男子に掴みかかってケガをさせてしまう。

一方リザは、新学年のクラス分けを学校に見に行ったとき、「ミカエル」の名前がなかったと不審がっている。「決壊」はもう目の前まで迫っている。

point 10 母の愛が与える試練 ★ネタバレ

ケガをさせた男子の母親が、ロールの家にクレームを言いにきたところから、すべての嘘が発覚してしまう。ロールの母親は、ひとまず「怪我を負わせたミカエル」を叱り、相手の男子とその母親に対して謝罪をさせる。二人が帰ると、なぜ男の子のふりをしていたのかを、厳しくロールに問いただす。ロールは何も言わない。言えない。自分でもなぜそんなことをしてしまったのか、順を追った説明なんかできないのだ。

母親は嫌がるロールに青いワンピースを着せて、男子の家に連れて行く。相手の母親に対して、「ミカエル」が本当は「ロール」という女の子であることを説明して詫びる。次にはリザの家に行く。リザは留守だったが、同じようにリザの母親にすべてを明かして謝罪する。そこへリザが帰宅し、母親から真実を告げられる。リザは、バツの悪そうな顔で隣室にいたロールと一瞬顔を合わせるが、声もかけずに背を向ける。

似合わないワンピースを着せられて、うちひしがれるロールが痛々しい。けれどもロールの母親も必死だ。この母親は、父親と同様、これまで引っ越し続きで友人をつくりにくかったロールの寂しさは理解しているはずだ。それゆえに、どんな理由があったとしても新しい友人たちを裏切る行為をしたロールのことは、厳しく戒めようとしたのだろう。この母の心情も痛々しい。そして、とても全うだと思う。

point 11 子ども社会の残酷さ ★ネタバレ

やっと母親から解放され、森に逃げ込み、ワンピースを脱ぎ捨てるロール。せっかく新天地で見つけた居場所があっというまに崩れてしまい、ロールは一人ぼっちだ。しかも運悪く、「ミカエルの正体」を噂するリザと遊び仲間の男子たちに、見つかってしまう。慌てて逃げようとするが、たちまち男子たちに追い詰められてしまう。

「本当に女の子かどうかを確認する」という男子たちを制して、リザが自分でロールの下半身を確認する。映像ではその様子は映されず、じっとロールの顔を見つめるリザの断乎とした姿勢が見えるだけ。溌剌とした男子にしか見えなかったロールが、このときは寄る辺もない弱々しい少女に見える。

ロールにとって本当の試練は、母の激怒よりも、この事実を知った子どもたちの仕打ちだっただろう。なんとまあ、子ども社会の残酷なこと。でも、これこそが子ども社会というものなのだ。遠慮も手加減も情状酌量も執行猶予もない。こうして、ロールの「できごころ」が巻き起こした事件は、ロールに深い傷を負わせて幕引きとなる。

point 12 ロールの一瞬の微笑み ★ネタバレ

嵐が過ぎ、ロールの家に平穏が戻り、母親の腕には赤ちゃんが抱かれている。ロールとジャンヌも赤ちゃんにぴったりくっついて、新しい家族を迎えたうれしさを分かちあっている。赤ちゃんが男の子なのか女の子なのかは、映画では明らかにされない。もし男の子だったら、ロールは「お姉さん」らしい振舞いができるようになるだろうか。もし女の子だったら、ロールはさらに凛々しい王子様を演じたくなってしまうだろうか。いろいろ妄想は浮かぶが、真実はわからない。

なにより、ロールにはまだ「新学期を迎える」というさらなる試練が待っている。せっかく仲間になった男子たちをだまし、リザの恋心を傷つけてしまった。そのせいで残酷な仕打ちも受けた。その痛みは、まだ癒えてはいないはずだ。

一人になって、寂しそうにベランダから外を眺めるロール。遊びに誘ってくれる友人はもういない。と思ったら、窓の外の大きな木の下にリザが佇んで、ロールのほうを見上げている。慌ててリザのところに駆けよっていくロール。

女の子同士として相並んだロールとリザは、互いにかける言葉が見つからない。でも、先にハードルを超えたのはリザだった。出会いのときと同じように、ロールに声をかけ名前をたずねたのだ。ロールは今度こそ、自分の名前を告げる。そして、ほんの一瞬、曇り空に晴れ間が見えたかのような笑顔を見せる。「事件」を経た少女たちが新しく友情をはぐくんでいく予感を残して、ここで映画が終わる。

ハッピーエンドというにはあまりにもささやかな、ほんの一瞬のロールの笑顔である。でもその前の子どもたちの容赦のない仕打ちがあったからこそ、この一瞬が光のように目に飛び込んできて、たちまち胸を温めてくれるのだ。シアマ監督は、なんと根気強く子どもたちを演出したことか。なんと繊細な、それでいて強い意図をもって、少年少女の危うさや痛みをあらわしたことか。まるでノギスで謀ったかのように正確に、見るものの感情を揺さぶってくれることか。

決してきれいごとではない。でも見終わると心が澄んでくる。奇跡のような映画である。もちろんシアマ監督の手腕もすごいが、なんといってもミカエル=ロールを演じた、ゾエ・エランが奇跡なのである。

私ごとですが

ネットにあがっているこの映画の感想やコメントを拾い読みしていると、ロールは性別違和を感じている少女なのではないか、もしくは性同一障害を自認しはじめている子なのではないかという意見や、この映画はジェンダーレスを扱った作品ではないかという意見がありました。

もしそうなら、この映画のロールの母親の叱り方、また子どもたちのロールへの仕打ちは、あまりにも残酷だ、大問題だ、ということにもなってきそうです。でも映画のパンフレットにあるシアマ監督のインタビューを見るかぎり、決してそのようにジェンダー問題を大上段に振りかざす映画にしたかったわけではないようです。そのことはまた、ロールの家族関係、ロールのふるまい、また物語の流れや演出を見ても、自然と感じ取れるはずではないかと思います。

自分の性に強い違和感を抱かないまでも、いろんな理由で、男の子に憧れたり、男の子のフリをしたがったり、男の子がする遊びを好んだりする女の子は珍しくないと思います。私自身も幼少時の一時期はそうでした。たまたま幼な馴染みが男の子ばかりだったこと、また同世代の女の子よりも身体の発達が遅かったこともあって、自然とそうなっていったようなところがありました。中学生になるまでスカートは嫌がって穿きませんでした。小学4年生までは、遊び仲間の男子がいるなかでも平気で水着に着替えたりもしていました。

とはいえ10歳のロールが完全に女の子であることを伏せて、裸になって男の子たちとサッカーをしたり、海パンで水泳をしたりするのは確かに大きな挑戦だと思います。当然、それはふつうの女の子にはできないこと、しないことだという認識もあったはずです。そしてまた、だからこそ、まだ女の子らしい身体が発現していないロールにとって、この夏はそういう挑戦ができる最後のチャンスなのだという思いもあったことでしょう。

そんな精一杯のロールの冒険を、性別違和の問題というふうには、むしろラベリングしたくない。そのせいで仲間たちを傷つけ、自分も傷つけられてしまったけれど、これは稀有なTomboyだからこそチャレンジできたこと、現代の大人たちが過敏になっているジェンダー問題というものにまださらされていないイノセントだからこそできたことだと思いたいのです。

シアマ監督はインタビューのなかでこんなことも語っています。「お風呂の場面まで、予備知識のない観客にはロールが男の子なのか女の子なのかもわかりません。私たちが誰であるかを決めるのは他者のまなざしなのです」。この映画は、何者でもない存在の自由を少しずつ失って、何者かである存在の責任に取り巻かれている「おとな」たちへの、心優しい挑戦状にもなっているのだと思います。