映画と雑誌への愛とフェチシズムを詰め込んだ

奇想天外なアンダーソン映画の真骨頂

- 映画の紹介

- 映画の見どころ

- point 1 雑誌に見立てた雑誌の映画

- point 2 モデルは「ザ・ニューヨーカー」

- point 3 フランス映画への愛も込め

- point 4 アンニュイ・シュール・ブラゼの自転車レポート

- point 5 3タイプの語り手のシチュエーション

- point 6 #1「確固たる名作」 ①野獣とミューズの不可解な関係 ★ネタバレ

- point 7 #1「確固たる名作」 ②アートと錬金術 ★ネタバレ

- point 8 #2「宣言書の改訂」 アンダーソン流ヌーヴェルバーグ風味? ★ネタバレ

- point 9 #3「警察署長の食事室」 多すぎる見どころ ★ネタバレ

- point 10 浮世絵のような模型のような

- point 11 モノクロの耽美とカラーの官能

- 私ごとですが

映画の紹介

鬼才ウェス・アンダーソン監督のメディア愛と映画愛がほとばしる、風変わりでチャーミングでアーティスティックな映像世界。案内人は、フランスの架空の街を拠点とする架空の雑誌「フレンチ・ディスパッチ」の名記者たち。急死した編集長の追悼を込めてそれぞれが書き上げた奇想天外な記事が、そのまま映画のストーリーとしてオムニバス形式で展開していく。主役級の名優たちが絢爛豪華に大量出演しているのも見もの。

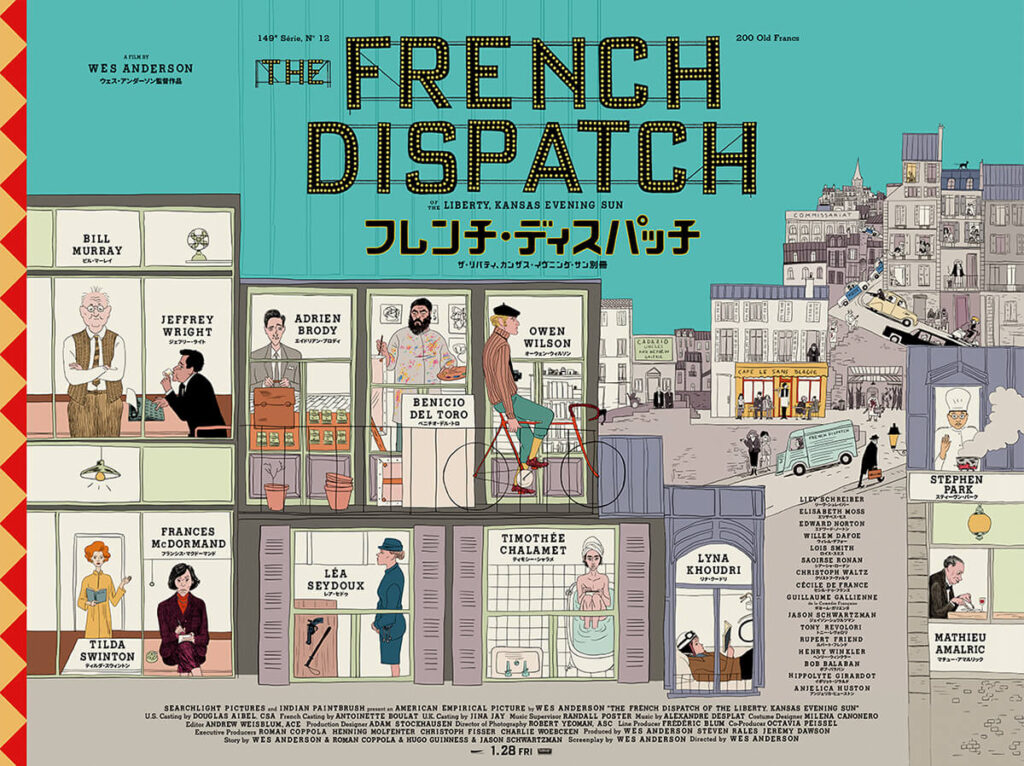

フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊/The French Dispatch Liberty, Kansas Evening Sun

制作:2021年 アメリカ

監督・脚本:ウェス・アンダーソン

キャスト:ビル・マーレイ、オーウェン・ウィルソン、ベニチオ・デル・トロ、エイドリアン・ブロディ、ティルダ・スウィントン、レア・セドゥ、フランシス・マクドーマンド、ティモシー・シャラメ、リナ・クードリ、ジェフリー・ライト、マチュー・アマルリック、エドワード・ノートン、スティーブン・パーク

映画の見どころ

point 1 雑誌に見立てた雑誌の映画

ストーリーは、20世紀フランスの架空の街アンニュイ・シュール・ブラゼにある、架空の雑誌「フレンチ・ディスパッチ」の編集室を拠点に展開していきます。「フレンチ・ディスパッチ」はアメリカの新聞「カンザス・イヴニング・サン」(カンザス州のリバティという架空の街の架空の新聞)の別冊という位置づけの雑誌で、編集長はアメリカ人のアーサー・ハウイッツァー・Jr(ビル・マーレイ)です。

なぜアメリカ人がフランスで雑誌を立ち上げたのかというと、出身地が「リバティ」(自由)の名を持つ土地だからなのでしょう(アンダーソン映画ではこの程度の符牒で物事が起こる?)。腕っこきの海外ジャーナリストたちを集めて、政治、アート、グルメなど多種多様なテーマでオリジナリティあふれる記事を掲載しつづけた結果、「フレンチ・ディスパッチ」は世界50カ国で50万人以上の読者を抱える人気雑誌となっています。

ところがアーサーが心臓発作で急死してしまい、アーサーの遺言によって「フレンチ・ディスパッチ」は編集長の追悼号をもって最終号とし、そのまま廃刊となってしまうのです。「フレンチ・ディスパッチ」を支えてきた熟練の編集部員たち、アーサーが信頼し愛情をそそいできた名うてのレポーター・ジャーナリスト・ライターたちが、アーサーの遺体がなぜか無造作に置かれたままの編集長室に集まり(アンダーソン映画では死はしばしば即物的に扱われる?)、死亡記事の準備を始めます。そうして追悼号にして最終号となる「フレンチ・ディスパッチ」を仕上げていくわけです。

以上のことが映画のプロローグとエピローグで語られます。そのアンコとなる映画の本編は、4人の書き手たちが編集長の励ましや意見を受けながら書き上げた「最後」の記事の内容を紹介するかたちで、オムニバス形式で展開していきます。その内容はどれもアンダーソン映画らしい荒唐無稽なものばかり。それぞれタイトルと書き手の似顔絵・名前が洒脱にレイアウトされたトビラが用意され、あたかも雑誌をめくっていくように各記事のエピソードが展開していくという仕掛けになっています。

point 2 モデルは「ザ・ニューヨーカー」

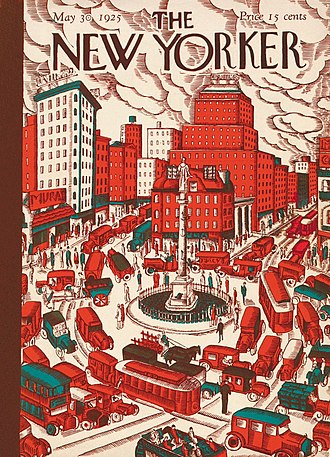

「フレンチ・ディスパッチ」のモデルは、アンダーソン監督が敬愛し大きな影響を受けたという雑誌「ザ・ニューヨーカー」です。「ザ・ニューヨーカー」は1925年、「ニューヨーク・タイムズ」の編集者だったハロルド・ロスが妻のジェーン・グラントとともに、「言葉と絵で都市の生活を活写する雑誌」をめざして創刊。以降歴代の名編集長の手腕のもと、アメリカを代表する作家や書き手を輩出しながら、「最高峰の雑誌」として人気を維持しつづけてきました。この21世紀においても、いちはやくオンライン化に踏切って、雑誌不況のさなかでも収益をあげつづけているというから驚きです。

ビル・マーレイ演じる編集長のアーサー・ハウイッツァー・Jrもまた、「ザ・ニューヨーカー」の創刊者ハロルド・ロスと二代目編集長のウィリアム・ショーンをモデルとしているそうです。ちょっと無愛想でスタッフの仕事ぶりにもコスト管理にもシビアでありながら、あらゆる社会現象や文化情勢に敏感で、情にも厚く、外部ライターたちにのびのびと仕事をさせるコツがわかっているらしい、頼りがいのある編集長です。

編集長だけではなく、この映画に登場するクセモノの書き手たちも、実際に「ザ・ニューヨーカー」で活躍していたライターやジャーナリストや評論家たちをモデルにしたり、何人かを組み合わせたりして造形されているようです(映画のパンフレットにはそのことを詳細に説明しているページもあります)。

劇中およびエンドクレジットには、ユーモアあふれるイラストを全面にあしらった「フレンチ・ディスパッチ」の表紙がいろいろ登場します。これらもまさに「ザ・ニューヨーカー」を彷彿とさせるデザインです。イラストはすべて、スペイン生まれのイラストレーター、ハビ・アスナレスが映画のために書き下ろしたものだそうです。

余談ですが、私自身が編集やライティングの仕事にかかわっていることもあり、アーサーが口癖のようにライターたちに言っている「意図がわかるように書け」にはたいへん感じ入りました。編集長室に掲げてある「泣くな(NO CRYING)」という注意書きも、思わずニヤリとさせられます。ストーリーでは次々と「泣ける事態」が起こりますので、これはひねりの効いたユーモアなのですが、確かに修羅場を迎えた編集の現場には一番ふさわしい言葉です。この二つの言葉からだけでも、アンダーソン監督の無上の雑誌愛、編集愛がうかがえるように思います。

point 3 フランス映画への愛も込め

冒頭は、積み木の建物のような「フレンチ・ディスパッチ」のレトロな社屋の映像からです(アンダーソン映画では建物はみんな積み木か模型のようになる?)。そこにナレーション(アンジェリカ・ヒューストン)が読み上げるアーサー・ハウイッツァー・Jrの一代記が重なります。続いて、一階にあるカフェのギャルソンがトレイに飲み物などを乗せて、入り組んだ外階段を伝ってビルの最上階にある編集長室までデリバリーに行くのですが、これはあきらかにジャック・タチの「ぼくの伯父さん」のユロ氏の家を連想させるシーンです。

アンダーソン監督のインタビュー記事を読むと、テキサス生まれでありながらフランスに長期滞在したいと切望するほどのフランス好き、フランス映画好きなのだそうです。映画草創期のリュミール兄弟やジョルジュ・メリエスをはじめ、ジャン・ルノワール、ジャック・タチ、トリュフォー、ジャン=ピエール・メルヴィル、ルイ・マル、ゴダールといった監督たちを敬愛し、この映画にはレオス・カラックスやジャン=ジャック・ベネックスへのオマージュを込めたシーンもあると語っています。

具体的にどのシーンがどの映画の影響やオマージュなのかといったことは、そこまでフランス映画に詳しくない私にはあまり判別がつきませんが、この映画はあまりにも多種多様なイメージと撮影法が組み合わされているので、私がわずかに知る上記の監督たち以外のフランス映画もいろいろ連想してしまいたくなります(たとえばジャン=ピエール・ジュネの『アメリ』とか)。アンダーソン監督なら、そういう勝手な見方も許してくれそうな気がします…。

「フレンチ・ディスパッチ」をアメリカの新聞「カンザス・イヴニング・サン」の別冊でありながらフランスに拠点を置く雑誌という込み入った設定にしているあたりも、アメリカ人であるアンダーソン監督がフランスへの憧れと「ザ・ニューヨーカー」への憧れを絶妙にミックスしようとした欲張りな設定といえるのかもしれません。なお「ディスパッチ」とは「派遣」とか「急送」といった意味の単語です。いちはやくフランスから情報を届ける雑誌、といったニュアンスが込められているのでしょう。

point 4 アンニュイ・シュール・ブラゼの自転車レポート

アーサー編集長の一代記と死亡の顛末が手短に紹介されると、そこから追悼号=最終号のコンテンツ紹介というかたちで、本編に入っていきます。最初は、ちょっとやんちゃな記者エルブサン・サゼラックによるローカル記事。編集長がこよなく愛したアンニュイ=シュール=ブラゼの街を自転車で巡って軽快にレポートします。大学時代からのアンダーソン監督の盟友でありいくつもの映画で脚本を共同執筆してきたオーウェン・ウィルソンが、ベレー帽をかぶった洒落ものレポーターを愛嬌たっぷりに演じています。

そもそも「アンニュイ=倦怠」、「シュール=超現実的」、「ブラゼ=無関心」というなんとも不活性な言葉ばかりをつないだ名前をもつ街です。かつては職人街であり、いまも石造りの建物が並ぶ歴史ある街らしいのですが、地下はネズミの巣窟、屋根には野良猫があふれ、妖しげな歓楽街には娼婦や男娼がたむろっています。子どもたちは老人を襲撃し、若者は徒党を組み、川には水死体が浮かんでいます(くどいですが、アンダーソン映画では死はしばしば即物的に描かれます)。

要するに、世界中のあらゆる都市と同じように、光もあれば闇もあって、楽しみもあれば退屈もある、ごく平凡な街なのです。アンニュイ=シュール=ブラゼという名称にもきっとそんな意味が込められているのでしょう。

けれどもアンダーソン監督の手にかかると、街の光景はどれもこれもおとぎ話のような非日常空間になるのです。あるときは構図を凝りすぎたスチール写真のように、あるときはブルーを基調とする印象派絵画のように、あるいはまるでポール・デルヴォーの静止した夜の風景のように(デルヴォーの絵は私の妄想です)、アンニュイとシュールがことさら強調されて描かれます。おそらくこれはベテラン記者のサゼラックの「心眼」と「文体」を想定した映像でもあるのでしょう。サゼラックは、無関心が充満しているような平凡な街のなかに、いくらでも非日常性をいきいきと出現させられる書き手なのだということもあらわしているのではないかと思います。

記事を書き上げて自転車の手入れに余念のないサゼラックに対して、編集長のアーサーは取り上げる題材が怪しすぎるとコメントし、「花屋の話」でも入れたらどうかと提案するのですが、サゼラックは聞く耳をもちません。アーサーはサゼラックの意志を尊重しながらも、段落整理のための赤入れをその場で断固としてやって見せます。自信家の記者と編集長の丁々発止に、クスリとさせられます。

point 5 3タイプの語り手のシチュエーション

自転車レポートのあとは、追悼号の本編にして映画の本編をも構成する、3人の書き手による3つの記事「確固たる名作」「宣言書の解体」「警察署長の食事室」です。前述したように、いずれもかなり荒唐無稽で、紆余曲折と支離滅裂が鎬を削っているようなストーリーです(それがアンダーソン映画の真骨頂です)。

1つめの「確固たる名作」はティルダ・スウィントン演ずる美術批評家J.K.L.ベレンセンが、記事の内容を講演会のような場で聴衆に向かって語るという設定で進行していきます。2つめ「宣言書の解体」はフランシス・マクドーナン演じる政治ジャーナリストのルシンダ・クレメンツのモノローグというかたちで話が展開します。3つめ「警察署長の食事室」では意外なことに、ジェフリー・ライト演じる博識の記者ローバック・ライトがテレビ番組でインタビューを受けながら語るという手の込んだシチュエーションになります。

つまり3つのストーリーのいずれもそれぞれの書き手が狂言回し役となって進行するのですが、書き手の置かれているシチューションがまったく違うのです。これはたぶん、語り手とストーリーの関係性をワンパターンにしないためのアンダーソン監督の策術なのでしょうが、私は勝手に次のように見立ててみました。

3人の書き手はいずれもベテランですので、当然それぞれ独自の「文体」というものを持っているはずです。そのことをビジュアルで表現するために、アンダーソン監督はあえて3人にまったく違った「もの語り」のためのシチュエーションを設定したのではないか。

たとえばベレンセンはどこからどう見てもナルシストで、その文体もやや過剰な表現が目立つ自己陶酔タイプだと思われます(最初ティルダ・スウィントンであることがわからないほどの厚化粧です)。それで講演会で熱弁を奮うという設定にしたのではないか。クレメンツは恋愛や結婚には目もくれずジャーナリストとしての仕事に打ち込んできた女性ですが、どうも人間関係には不器用でコンプレックスがあるようです。きっとその文体は切れ味鋭くも、内省的で自己の矛盾をも深堀するような痛さも孕んでいることでしょう。語りがモノローグで進んでいくのはそういうプロフィールの表現にもなっているのではないか。

ローバック・ライトは黒人であって同性愛者です。そのことでひどい差別にもあってきた経験があります。そんな人物の書く文章はおそらく非常に注意深く、また用心深く、なかなか本音が見えないようなところがあるはずです。ライトがテレビ番組のインタビューに答えて語るという設定にしたのは、そういう人物像や文体を思わせるためではないか。

これらはあくまで私の編集的妄想ですが、「文体」というものを、たんに俳優に文章を朗読させるだけではなく、ビジュアリティとしてどう見せるかということを考えたときに、あんがいこういう発想もありうるのではないかと思うのです。

point 6 #1「確固たる名作」 ①野獣とミューズの不可解な関係 ★ネタバレ

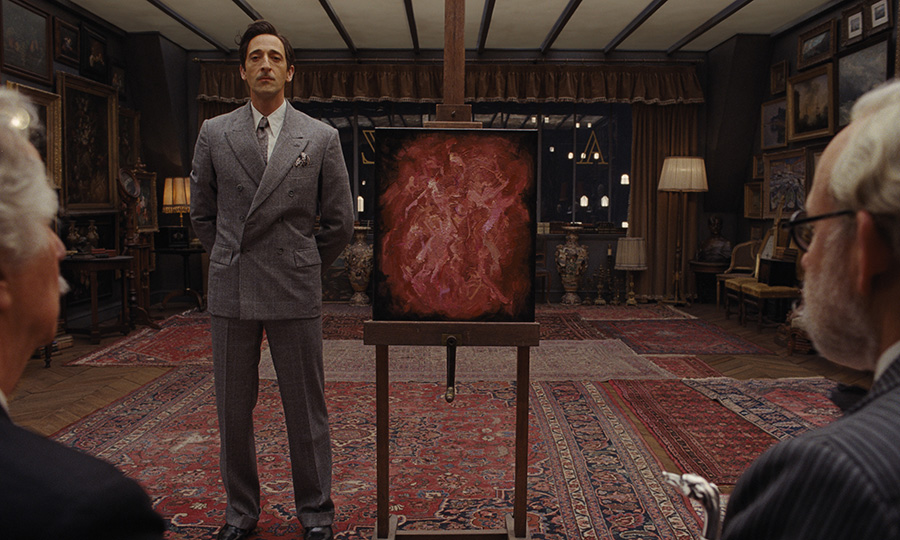

ベレンセンが語るストーリー#1「確固たる名作」は、殺人事件を起こして服役中にフレンチ・スプラッター派アクション絵画の先駆者となったモーゼス・ローゼンターラー(ベニチオ・デル・ドロ)の数奇な生涯と、彼がミューズとしてあがめた看守のシモーヌ(レア・セドゥ)との不思議な関係、さらにモーゼスの才能に目を付けた画商のジュリアン・カダージョ(エイドリアン・ブロディ)を巻き込んでの「どんでん返し」とドタバタ劇という、盛沢山のエピソードで構成されています(アンダーソン映画はどこを切っても情報がてんこ盛り?)。

モーゼスはもともと放浪の絵描きでした。たまたま居合わせたバーで目撃した「いじめ」に逆上して二人のバーテンダーの首を切断するという猟奇的事件を起こして収監されている、ちょっとサイコな人物です。独房で無聊をかこってなぜかマウスウォッシュを飲み続ける無気力な日々を送っていましたが、これまたなぜか一念発起して看守のシモーヌをモデルに描きはじめます(アンダーソン映画ではWhy?は問いすぎてはいけない?)。

怒りを覚えると獣のような唸り声を出す大男モーゼスと、表情をまったく変えずに全裸でモーゼスのためにモデルをつとめるシモーヌ。そのキャラクター設定も関係設定もかなりぶっとんでいます。二人は肉体関係をもっているのですが、モーゼスがつねにシモーヌへの恋心に身を焦がしているのに対して、シモーヌは決してモーゼスに深入りを許しません。それでいて、シモーヌは暑い日も寒い日も、全裸で逆さ吊りのような奇態なポーズにも応じます(レア・セドゥが「007」では見せなかった裸体を惜しげもなくさらします萌)。まったくもってシュールで不可解な関係なのです。

モーゼスの描くシモーヌの肖像も奇抜です。「スプラッター派アクション絵画」という命名にぴったりな(これも実際にはないデタラメ)、絵具を殴りつけ塗りたくったような抽象画です。が、よくよく見ればシモーヌの肢体が浮かび上がってくるような、そんな気もしてきそうな絵なのです。これらの作品はなんと、ティルダ・スィントンの実の伴侶のサンドロ・コップという画家が描いたのだそうです。よくもまあ、こんな野獣的な作品をそれらしく、絶妙にでっちあげられたものだと思いますが、個人的には私は好きな絵です。フランシス・ベーコンの絵が好きな人なんかも、あんがい気に入るのではないかとも思います。

point 7 #1「確固たる名作」 ②アートと錬金術 ★ネタバレ

モーゼスの描いた絵が、たまたま小さな罪で収監されていた画商のカダージョの目にとまったことから、モーゼスの運命は予測不可能な転がり方をしていきます。カダージョの商才によってモーゼスの古い作品までがことごとく法外な値段で売買されるようになり、モーゼスは美術の教科書にも載るほどの現代アート界のカリスマに、シモーヌは十分すぎるモデル代をカダージョから受け取ってこっそり裕福になっていきます。

「皮膚を売った男」の考察のなかにも書きましたが、現代のアート・ワールドはまさに錬金術のように、覚束ない才能からだって富を生み出していきます。背中の皮膚や人体といった、本来は売買の対象とすることは人道的に問題があるものですら、「アート作品」とみなされれば展示も売買もオークションも可能になるのです。

アンダーソン監督には、ベレンセンが得意げに語るストーリーを通して、そんな現代アートの錬金術や貪欲さを風刺する意図も多少はあるようです。なにしろカダージョも画廊の共同経営者の叔父たちも、モーゼスの絵の真価をそれほど理解しているわけではないのです。モーゼスがマッチ棒の先で書いた落書きのような小さな鳥の絵のほうを「完璧な鳥だ」と言って感心し、オークションにかけて法外な値段で売りさばきます。

モーゼスは、そんなアート・ワールドに対して、シモーヌをモデルにした大作を搬出不可能な刑務所の壁面に描くという方法で一矢を報います。カダージョはそのことを知って落胆し怒りますが、作品の唯一無二性を認めてモーゼスと和解、絵の売却はあきらめようとします。が、結局その場にいたコレクターが法外な値段で買い取りを申し出て、やがて作品は刑務所の壁ごと移送され、どこやらの畑の真ん中につくられた個人ミュージアムに常設展示されるにいたるのです。

はたしてこれは「めでたし、めでたし」なのでしょうか。突然囚人たちが監獄で大暴れするというドタバタ劇の末に、シモーヌは引退して豪奢な邸宅を手に入れ、モーゼスは仮釈放されるという「おまけ」も付きますが、アンダーソン映画ではハッピーエンドとビターエンドの区分けはほとんど不可能です。

point 8 #2「宣言書の改訂」 アンダーソン流ヌーヴェルバーグ風味? ★ネタバレ

2本目は、アンニュイの街で勃発した学生運動のリーダー、ゼフィレッリ・B(ティモシー・シャラメ)の「生と死」をめぐる記事(ストーリー)です。この学生運動は明らかに1968年のパリ五月革命を下敷きにしていますが、たとえば学生たちと大学側や市当局側との対立がチェスの試合で決着がつくなど、やっぱり無稽荒唐な設定がちりばめられています。学生たちのファッションやカルチャーもベースは60年代ふうですが、アンダーソン監督映画独特のミックスマッチによって実際の60年代よりもかなりオシャレです。

記事の書き手のルシンダ・クレメンツ(フランシス・マクドーナン)は独身を貫いてきた孤高のジャーナリストですが、偶然出会ったゼフィレッリから「宣言書」の校正を頼まれ、それをきっかけにベッドを共にするようになります(これもアンダーソン監督映画らしく唐突なベッドインです)。親子ほどの年齢差に加えて、クレメンツは酸いも甘いも弁えた現実派、ゼフィレッリは青臭い理想を追う夢想家と、1本目の画家と看取同様、やっぱりなんともチグハグなカップルです。

のみならず、クレメンツはゼフィレッリの「宣言書」に手を入れてやり、あまつさえ「付録」を書き足してやるなど、取材対象の行動に直接的に関与していくのです。そのことで、ひそかにゼフィレッリを恋い慕う学生運動の会計係のジュリエット(リナ・クードリ)から、「ジャーナリストのあなたがなぜ?」と文句を言われさえします。

ジュリエットはいつも革ジャンミニスカでバイクのヘルメットをかぶった鼻っ柱の強い女子ですが、緊張するとコンパクトを取り出して自分の顔に見入るクセがあります。そんなジュリエットにクレメンツが「コンパクトをしまいなさい」というふうに叱りつける場面もあるのですが、宣言書のことではクレメンツのほうがジュリエットにやりこめられてしまうのです。

学生対市当局のあいだで一触即発のチェス対決が続いているさなか、ジュリエットはとうとうゼフィレッリに恋心を告白します。一部始終を見守っていたクレメンツが「青春を謳歌しなさい」と告げると、二人はジュリエットのバイクにまたがって革命戦線から抜け出してベッドに直行。その後、ゼフィレッリは革命ラジオの放送中、突然不調になった電波を調整するため電波塔に登り、そのまま落下して死んでしまいます。青臭い夢想家がイカロスのように夜空を飛ぼうとして墜落してしまったのか、それとも事故死なのか、そのあたりは判然としない結末です(アンダーソン映画は何事も判然としない?)。

映画パンフレットは、この2つめのストーリーには、ヌーヴェルヴァーグの影響がみてとれると解説しています。確かにそれっぽい、あえてアマチュア臭さを残したような、成熟と未熟を綯い交ぜにしたようなストーリーと作風が特徴のひとつになっているように思いますが、過剰なまでに設定と美術を作り込んだうえで「唐突さ」というものを演出するアンダーソン映画は、むしろヌーヴェルヴァーグの対極にあるような気もしました。アンダーソン流のヌーヴェルヴァーグ風味の表現、というふうには言えるかもしれません。

ラスト、クレメンツが殺風景な部屋で一人、窓際の机に向かってタイプライターを打っていると、アーサー編集長が入ってきます。クレメンツは無言でドア近くの椅子の上に置かれた原稿のほうを指差し、編集長も無言で椅子に座って原稿を読み始めます。筋金入りのジャーナリストが一連の出来事をみずから体験し、抱えてしまった寂寞を、編集長がそっといたわっているかのようにも見え、とても好きなシーンです。

(公式ホームページより)

point 9 #3「警察署長の食事室」 多すぎる見どころ ★ネタバレ

3本目はアンニュイの警察署長(マチュー・アマルリック)のお抱え天才シェフ・ネスカフィエ(スティーヴン・パーク)の記事ですが、記者のローバック・ライト(ジェフリー・ライト)が署長室でネスカフィエの料理を取材中、署長の一人息子のジジが誘拐されるという事件が起こり、そこから署長みずから陣頭指揮をとる誘拐犯たちの追跡、さらに意外と激しい銃撃戦など、話はどんどんあらぬ方向へ逸れていきます(逸れ方を愉しむのがアンダーソン映画の作法?)。

前の2本以上に、架空無稽の設定と、奇異荒唐なストーリーがめまぐるしく展開していくので、なかなか見どころを絞り切れません。私の独断で以下にポイントをあげていきますと(いままでもそういうやり方しかできていませんが)、ひとつはネスカフィエのつくる料理の異体ぶりです。たいへん手がこんでいてオリジナリティあふれていますが、警察署内で食べる料理とあっていざというときには持ち出せそうなくらいコンパクト、材料も街中にいるハトが使われるなど、なんとも合理的・能率的な料理なのです。

悪党一味のほうに、やたらと豪華な俳優がキャスティングされているのも見どころです。ボスの運転手でありジジの誘拐犯であるジョーはエドワード・ノートン、悪党のアジトでジジの見張りをしているショーガールにシアーシャ・ローナン。また誘拐事件の発端をつくった悪徳会計士はほぼチョイ役ですが、ウィレム・デフォーが演じています。

悪党のアジトを突き止めた警察署が一計を案じて、ジジへの食事の差し入れのついでに悪党たちのためにと偽って毒入りの食事を用意するという展開もユニークです。このストーリーは犯罪活劇の要素を奔放に交えながらも、あくまでも「食」がテーマなのです。悪党たちは、名シェフ・ネスカフィエの料理を食べたさに、ついうっかり警察署の申し出を受けてしまいます。したたかなジョーはまずネスカフィエに毒見をさせ、安全を確かめてから一味に振る舞います。ネスカフィエは命がけで毒入りの食事を口にするのですが、日ごろの濃厚すぎる料理で鍛えられた胃袋のおかげで命拾いします。じつは毒はジジが大嫌いな大根に仕込まれていました。差し入れを食べてもジジだけは生き残れるという作戦だったわけです。

ここからが次のみどころになりますが、ところが偶然にもリーダーのジョーも大根嫌いだったのです。一味郎党がまんまと毒殺されてしまったなかで、生き残ったジョーはジジを連れて車で逃走、それを父親である署長みずから追いかけます(記者のライトもちゃっかり署長と行動を共にします)。ジジがジョーによって気球で誘拐されるシーンと、このジョーと署長のカーチェイスはすべてアニメーションで表現されます。アニメーションなので非現実的なアクションだってへいちゃらです。署長が手配した怪物のような大男も活躍します。

怒涛のクライマックスをアニメーションにしてしまっては見る側が拍子抜けしてしまいそうですが、何が何でも観客を裏切る展開に運ぶのもアンダーソン映画の真骨頂なのでしょう。

ラストはちょっとホロリとさせられます。事件が解決し親子再会に湧く警察署内の一室で、命を張って毒見をしたネスカフィエが簡易ベッドに寝かされています。ライトが「なぜあんなことを?」と尋ねると、ネスカフィエは「失望されたくなかったのです。異邦人ですから」と答えます(演じるスティーブン・パークは韓国人の両親をもつアメリカ人なのです)。するとライトは「私もです」と答えます。前述したようにライトは黒人で同性愛者でそのため祖国を追われたという経歴の持ち主です。

さらに、以上の話を書き終えて自室でくつろいでいるライトに、アーサー編集長が「シェフの話ではなかったのか」と聞きます。ライトはゴミ箱に捨ててあった、ネスカフィエと語り合った最後のくだりの原稿を拾い出してアーサーに渡します。ライトは個人的な話だと考えて原稿から削除するつもりだったのでしょう。アーサーは一言、「いい話じゃないか」とライトをねぎらいます。波瀾万丈の3本目のストーリーは、こうしてやっぱりアーサーの人情によって締めくくられます。

point 10 浮世絵のような模型のような

以上のおもにストーリーの流れに即した「みどころ」のなかでは書き切れなかったことを、最後に書き加えておきます。

ひとつはアンダーソン映画の画面づくりの特徴についてです。アンダーソン映画の特徴といえば極めて様式化された構図やシンメトリーの画面構成のことがよく言われています。私はそれらのことに加えて、目線の高さのアングルから捉えられた映像は極力奥行きが排除され二次元的にあらわされていること、俯瞰するアングルから捉えられるときには建物や町はわざとつくりもののような「模型っぽさ」が強調されるという特徴もあるように思いました(いずれもすでに誰かが指摘しているジョーシキなのかもしれませんが)。

目線の高さから捉えた映像が平面的になるということには、どこか日本の浮世絵ぽい雰囲気を意識しているのではないかという気もしました。アンダーソン監督は日本を舞台にした『犬ヶ島』というストップモーション・アニメーション映画をつくっているくらい、日本好きです。『犬ヶ島』では、舞台となる架空の街メガ崎市を日本の伝統建築と20世紀のモダニズム建築、さらに戦前の日本の街並みなどを融合してつくったそうですが、もうひとつの舞台となる「犬ヶ島」のほうは、歌川広重と葛飾北斎の浮世絵を参考にしたのだそうです。

『フレンチ・ディスパッチ』の画面づくりにおいてもそういった浮世絵をイメージしたのかどうか、そういったインタビューや解説はまだ見かけていませんが、映画を通してしばしばみられる、あたかも奥行きのないタブローの上に人物たちが布置されたかのような構図は、浮世絵の場面構成を意識しているのではないかと思わずにいられないのです。

俯瞰した映像の「模型ぽさ」は、おそらく架空の街であることを印象づけるためのものなのでしょうが、画面の外にすべてのなりゆきを見守りすべての人物の宿命を知り尽くしているような「神のような視点」を置かないという、強いこだわりがあるのではないかという気もします。それで俯瞰して見える風景を、あえてつくりものにしてしまうのではないか。私の仮説が正しければ、きっとアンダーソン監督は都合のよい空中浮遊カットのためのドローン撮影なんか絶対に取り入れないことでしょう(はて、どうでしょう)。

これらのことは『グランド・ブタペスト・ホテル』でも少し感じたことですが、もちろんあくまで私の妄想的仮説です。もう少しアンダーソン監督映画をいろいろ見て研究してみたいです。

point 11 モノクロの耽美とカラーの官能

アンダーソン監督はまた、カラー・パートとモノクロ・パートを絶妙に交替させながら、各エピソードの複層性を際立たせる演出をしています。おおむね、それぞれの書き手が、過去や出来事の経緯を説明しているようなところではモノクロに、書き手の現在性や感情が揺さぶられているようなビビッドなシーンになると、カラーになるようです。

どの画面も一部の隙もないほど入念に作り込まれた映像ですので、モノクロはモノクロで昇天したくなるほど美しいシーンがいくつもあります。それがビビッドな高まりを迎えると、突然画面がカラーになるのです。それだけで目にも心にも焼きつくような、官能的な色情体験になります。そういった色の演出を追いかけるだけでも、この映画は至福な思いに浸れるのです。

以下、具体的に見て行くと、ストーリー#1では、囚人のモーゼスの前で全裸のシモーヌが摩訶不思議なポーズとる一連のシーンがモノクロです。ここはシモーヌ演じるレア・セドゥの肢体があまりにも見事なので、それだけでアーティスティックな写真展を見ているような気になります(ポーズが不思議すぎるのであまりエロティシズムは感じません)。そのシモーヌを見ながらモーゼスが描いた絵画が映されるときはカラーになります。「フレンチ・スプラッター派アクション絵画」の呼び名にふさわしい荒々しい絵ですが、色彩は非常に明るく肉感的で、突然あらわれる天然色の鮮やかさに目が釘付けになります。

ストーリー#2では、学生たちが警察や市当局と対峙しチェスをしているような場面はモノクロですが、彼らがカフェにたむろって青臭い哲学議論をするようなシーン、また理想主義者のゼフィレッリとジュリエットがバイクで逃避行するシーンなどはカラーになります。ごく単純化していえば、大人たちが煙たがり倦厭するような若者たちのエネルギーがカラーであらわされているという感じなのでしょう。

ストーリー#3では、警察署内や悪党一味のアジトなどはフランス映画の伝統「フィルム・ノワール」よろしくモノクロですが、ネスカフィエの手の込んだ料理が出てくるシーンはカラーとなります。もちろん至福の味というものを官能的に表現しているのでしょう。それから、記者のライトがテレビ番組でインタビューを受けているシーンもカラーなのですが、こちらはなにやら旧いブラウン管を見ているような褪せた色調です。ライトにとっての「現在パート」であることをあらわしつつ、なんとなく気乗りのしないインタビューを思わせるおもしろい色使いです。

私がカラーシーンでもっともハッとさせられたのが、ストーリー#3のなかで、誘拐されたジジ(警察署長の息子)を見張っているショーガール役のシアーシャ・ローナンの顔がアップになるところです。ジジは悪党一味のアジトのなかの狭い物置に閉じ込められています。ショーガールはその外でけだるそうに見張り番をしているのですが、ジジに「顔を見たい」と請われて、物置のドアの穴から顔をのぞかせます。この瞬間、画面がカラーになって、あのシアーシャ・ローナンの真っ青な瞳が焼き付けられるのです。なんという意気な演出。

きっとウェス・アンダーソン監督も、あのシアーシャ・ローナンの青い眼にすっかり魅入られて、あのような演出をしたのでしょう。それ以外になんの理由がありうるでしょう。アンダーソン映画は、監督のフェティシズムを100%肯定しながら見るのがお作法なのだと思います。

私ごとですが

この妄想まじりの考察文を書くために二度映画館に行ってみてきました。幸い映画パンフレットがとても充実しているので(デザインも小粋です)、それを熟読してから二度見することで、やっとわかったことも多々ありました。それでも、あまりの情報量、あまりの仕掛けの多さのせいで、まだまだ掴み切れていないことがたくさんあります。

たとえば、この映画ではモノクロとカラーの画面が入れ子になるだけではなく、シーンによって画郭がスタンダードサイズになったりスコープサイズになったりしますが、まだその効果を十分味わうところまではいけていません。

パンフレットのなかでアンダーソン監督はこんなことを語っています。

ある時点から、やりたいことは全部やると決めたんです。(略)映画を始めたころは、いつも「こんなことできるのだろうか」と思っていました。いまや、そんなことは口に出すのもやめました。

映画パンフレットより

このアンダーソン監督の決意と、その結果の「やりたい放題」にはとても共感します。二度見ただけではまだ必然性が掴めない仕掛もいろいろありますが、アンダーソン監督はひとつとして「思い付き」でやっているような演出はないだろうという気がしています。できることなら、監督が考えた必然性をあますところなく理解してみたいものです。

あまりこれまで映画で描かれることのなかった編集者やライターの仕事ぶりや苦楽が、こんなオシャレな演出によってスクリーンに登場したことだけでも、私にとっては感涙ものです。ぜひ仕事仲間たちにもお勧めしていきたい、いっしょにこの映画の魅力を語り合いたいと思っています。