才能と野心にあふれる女性指揮者は、

なぜ「時間」を制御できなくなったのか。

- 映画の紹介

- 映画の見どころ ★全編ネタバレしています

- point 1 いきなり不穏な会話から始まる

- point 2 最初に出てくるエンドクレジット

- point 3 時間将軍としての指揮者

- point 4 バーンスタインと二つのキーワード

- point 5ターVS学生 舞台劇のような白熱授業

- point 6 ターは乳房をもった男根なのか

- point 7 敵か? 味方か? ターを包囲する女性たち

- point 8 顔の見えない「リスク」の不気味

- point 9 ターの耳が感知するもの

- point 10 なぜマーラー5番「アダージェット」なのか

- point 11 あまりにも急転直下のター帝国の崩壊

- point 12 ターの正体、そして再びバーンスタインとの関係

- point 13 「ワニ」の意味するものと、ターの嘔吐

- point 14 ラストシーンの意味 転落なのか再生なのか

- 私ごとですが

映画の紹介

クラシック音楽界の頂点を極めた女性指揮者リディア・ターの栄光が、とある告発をきっかけに、脆くも瓦解していく。果たしてそこには陰謀があるのか、誰かの裏切りなのか、それともすべては彼女の野心と慢心が引き起こしたことなのか。才能にあふれた野心的音楽家が、次第に疑心暗鬼の中で “闇”に堕ちていく姿を、ケイト・ブランシェットが入魂の演技で魅せる。この映画の「見方」や評価は、観る者のジェンダーやアイデンティティや社会的地位や属性によって、著しく揺さぶられるだろう。入念で緻密で、恐ろしい映画。

2022年 アメリカ

監督・脚本・制作:トッド・フィールド

キャスト:ケイト・ブランシェット、ノエミ・メルラン、ニーナ・ホス、ソフィー・カウアー

映画の見どころ ★全編ネタバレしています

point 1 いきなり不穏な会話から始まる

上映時間2時間半を超える「大作」を見るのだと気構えていると、いきなり縦長で見にくいSNS画面から始まり、意表をつかれる。おそらくはプライベート・ジェットの機内、おそらくは楽譜らしい大きなテキストを広げ、おそらくは日常的に激務に追われ今は疲れ果てて居眠りなどしているらしい女性。これがこの「大作」の主人公である「ター」。

いったい誰がこのターのごくプライベートな時間を盗み撮りしているのか。と思う暇もなく、撮影者が誰かとこの画像を共有しながらターの悪口を交わしあう。「まだ愛しているのね」などと意味深な言葉まで。観る側はこのいきなりで不穏なプロローグが示す意図と意味を測りかねたまま、宙づりにされてしまう。

たぶんSNSの撮影者は、ターの手足となって献身的にサポートしているフランチェスカだろう。悪口をかわす相手は、その後も決して姿を明らかにしない(しかも死者となってしまう)クリスタなのか。どうやらこのフランチェスカとクリスタとターとのあいだには、指揮者というポジションをめぐっての葛藤とともに愛情のもつれがあったようだ。

・・・といったことが、おいおい、いやでも推理させられるような展開になるのだが、この映画は、その推理が正しいのかどうかを決して明らかにしてくれない。それどころか、ターにとっての「災難」の元凶について、さらに何人もの悪意や陰謀を思いめぐらしたくなるような仕掛けを畳みかけてくる。しかもそれらがあたかもターの妄想や幻想とも受け取れる描写が混じるので、観る側もターとともに迷宮に深入りしていくしかない。画面を通して「見せられているもの」よりも、「見せてもらえないもの」のほうが無性に気になってくる。

まるで観客に知的で意地悪なゲームを仕掛けてくるような、それによって観客に疑問や困惑や驚愕を寸分たがわず計算ずくでおこさせるような、恐ろしく手のこんだ映画なのである。冒頭のいきなりの悪口SNS場面は、その最初のフックである。

point 2 最初に出てくるエンドクレジット

次に驚かされるのが、開始早々に延々と展開される「エンドクレジット」だ。ふつうなら映画の終わりに流されるはずの厖大なスタッフやキャストの名前(大所帯のオーケストラの演奏者たちの名前もすべて)が、黒バックに白ヌキ文字で粛々と、あたかも意味深な葬列のように続いていく。

トッド・フィールド監督のインタビュー記事によると、これは昨今の映画配信サービスがしばしばエンドロールを一方的にカットしてしまうことへの対抗手段であるらしい。また、監督がみずから手掛けた脚本によると(ありがたいことに、ネットで公開されている)、クレジットは「ステージに座る演奏者たち」を擬してレイアウトされている。

監督の本当の狙いが果たしてどこにあるのかはさておき、この開始早々の「エンドクレジット」も、観る側に過剰な詮索を呼び起こす。「きっとエンディングがあまりにもショッキングなのだろう。観客が呆然としてしまうほどの終わり方なのだろう。だから最初にエンドロールを見せてしまうのだろう」といったように。

実際、この映画のラストは衝撃的だ。しかも、自分が受けている「衝撃」はまっとうなものなのか、そういう反応をすること自体が誤りではないのかということが気になって、悶々としてしまうような終わり方なのだ。長々しいエンドクレジットが冒頭に出されていたことの意味はこれだったのかと思わずにいられなかった。

もうひとつ、この冒頭のクレジットで印象深いのが、シャーマンを思わせるような女性のヴォーカルのBGM。これはアマゾン流域の先住民シピボ・コニボ族による歌で、じつはターが現地で録音したもの、という設定だ。ターがかつてに先住民族音楽を研究していたこと、フィールドワークとしてシピボ・コニボ族と数年間暮らしたこと、そしてターの音楽的信条にはこのときの体験が色濃く影響していることなどが映画の中でだんだん明かされていく。

とともに、シピボ・コニボ族の独特の文化や観念が、ターが巻き込まれていく「事件」だか「妄想」だかを微妙な陰影で彩っていく。シピボ・コニボ族の宗教文化にまつわるアイコン=模様が、解き得ない「謎」の象徴のようなものとして使われていくのである。ただしこのあたりのことは、フィールド監督の脚本やネット情報をかれこれ当たってみないと、映画を見ただけではなかなか読み取れない(シピボ・コニボ族の宗教文化に通じている観客がどれほどいるだろうか)。これはもう、どこまでも深読みしたがる、知的欲求の貪欲な映画考察魔のための「ボーナス」のような仕掛けなのだろう。

point 3 時間将軍としての指揮者

ターはNYのとあるホールで、「ニューヨーカー」のスター記者アダム・ゴプニク(本人が演じている)の公開インタビューを受ける。最初にターの輝かしい業績の数々が、ゴプニクの口から紹介される。曰く、アメリカの五大オーケストラで主要ポストを務めた、曰く、15人のEGOT(エミー賞・グラミー賞・アカデミー賞・トニー賞のすべてを受賞)のうちの一人である、曰く、現代音楽にも果敢に挑戦し自ら作曲もする、曰く、間もなく自伝『Tár on Tár』がダブルデイから刊行される、云々。

さらに、ターはアメリカ生まれのスーパースター指揮者にして作曲家のレナード・バーンスタインに師事し、その衣鉢を継ぐかのようにマーラー交響曲の全曲収録に挑んでいて、残すところ5番のみというところまで来ていることも明かされる。

最初は緊張した面持ちで臨んでいたターだが、ゴプニクからの質問に受け答えするうちにどんどん饒舌になり、歯に衣着せぬ物言いもしはじめる。その一部始終が驚くべきことに、十数分にわたってノーカットで展開していく。クラシック音楽にまつわる本質的な話題から、ジェンダーにかかわる際どい話題までがかれこれ交わされていくなかで、ターの類まれなる才能や知性とともに、強烈な野心や自己意識が見えてくる。

たとえば、ターは女性指揮者が長らく人寄せパンダ扱いされてきたことに憤りはあるが、自分こそが正真正銘のマエストロであるという自負があって、わざわざ「マエストラ」などという呼び方で女性性を強調されたくないらしい。じつはターは同性愛者であり、若手女性指揮者を支援する財団をつくったりもしているのだが、決してフェミニズムに加担したいわけでも共同戦線を張りたいわけでもないようだ。ジェンダーやLGBTQについての立派な思想があるわけでもなく、自分好みの女性たちを次々と食べちらかしていく、はなはだ唯我独尊的な女性だ。

そのほかにも、この長々しいインタビューシーンにはその後の展開の伏線となるような話題がいくつも込められていて、観る側は一瞬たりとも気が抜けない。なかでも指揮者が統べる「時間」についてターが自説を滔々と述べるところは、この映画の構造を理解するうえでも聞き逃せない。ゴプニクが指揮者のことを「人間メトロノーム」に譬えたことを受けて、ターは「時間こそが問題なのだ」と力説し、音楽においてはその時間を動かすのも止めるのも指揮者であって、指揮者だけが時間の行方を知っているのだといったことを言ってのける。

ターの語る「時間の統括者」としての指揮者は、コンダクターというよりはまるでディレクター、もっといえば軍隊の将軍のようだ。将軍は戦地ですべての権限を掌握し、采配を振るい、兵士たちの生死をも支配する。同じように指揮者は、音楽そのもののイノチを左右する。のみならず、この将軍並みに強大な指揮者のイメージは、ターが指揮台を離れてもまといたがっているものだということがだんだんわかってくる。オケでの権力はもちろん、クラシック音楽界全体への影響力を行使して、団員たちや若き音楽家たちの命運を左右するような、ときに残酷なまでの判断や行動をくだしてきたのだ。

point 4 バーンスタインと二つのキーワード

ゴプニクによるインタビューのなかでもうひとつ考えさせられるのは、ターとバーンスタインの「絆」のことである。

ターはバーンスタインが好んで使っていた言葉を二つ紹介する。ひとつは「Kavanah」(カヴァナ)、「意味や意図に注意を払う」というヘブライ語の言葉である。ターはこの言葉に影響を受け、指揮者の使命というものは、作曲家の意志や意図を注意深く読み取り、それをオーケストラを導くことによって再現していく、場合によっては新たに提示していくことだと考えているようだ。もちろんこれはクラシック音楽に従事する人間であればたいてい賛同するだろう、しごくまっとうな考えだと思う。

もうひとつは、時間観念にかかわるキーワードである「teshuvah」(テシュバ)。「過去にさかのぼって自分の行いの意味を変える」「罪を償い神の元に帰る」といった意味の、やはりユダヤのタルムード(律法)に関する言葉だという。ターは、バーンスタインがJFKの葬儀でこの「teshuvah」の考えにもとづいてマーラー5番の「アダージェット」をミサ曲として演奏したというエピソードを語りつつ、ター自身は別な時間観に共感を持っていることを明かす。それはシピボ・コニボ族の「歌い手が歌の精霊と同期したときのみに歌を受け取ることができる。このときに過去と現在が収束する」という考え方である。

「時間の統括者」としての指揮者の在り方にこだわるターは、シピボ・コニボ族の時間観への共感を示しつつも、「選ばれし者だけが現在のために過去を利用することができる」というような勝手な解釈によって換骨奪胎してしまっているのではないかという気がしてならない。すべての栄光を手に入れつつあるターにとって重要なものは、より輝かしい未来へ突き進んでいくための完璧な「現在」であり、その「現在」を完璧に統率しきることなのだ。

ターは、これから挑むマーラー5番ではバーンスタインとはまったく違う解釈やアプローチにもとづき、かなりテンポアップした演奏によって〝若返り〟を試みるつもりであることも、鼻高々に語ってみせる。おそらくターにとって、師であるバーンスタインもまた、すっかり顧みることのない「過去」なのだ。それが本音なのだろう。

この「師」であるはずのバーンスタインへの不遜な態度は、インタビューシーンに挿入される別なシーンではもっとあからさまだ。ターは、アパートの床一面に錚々たる指揮者たちのLPレコードを敷き詰め、素足でさばいていく。いずれも男性指揮者ばかり、それを文字通り「足蹴」にしていくのだ。バーンスタインの顏だって、平気でつま先ではじく。いったい何をしているのかといえば、これから公開収録するマーラー5番のCDジャケットの参考イメージを探っているらしい。

ターの足は、クラウディオ・アバドのLPの上で止まる。このあと、ターが自分のCDのデザインのために、そのアバドのLPジャケットの写真とよく似たスーツを誂え、同じポージングを研究してイメージを借用していく様子が描かれていく。ターが平然と先達たちを足蹴にしつつ、その「遺産」を平気で借用する人間であるということが伝わるシーンだ(そのくせ、自分の後援者であるカプランが、マーラーの指揮の秘密を盗みたがることに対して辛らつな言葉を浴びせるのだ)。

果たしてターは本当にバーンスタインに師事していたのだろうか。尊敬心はあったのだろうか。アバドのスーツやポーズと同じように、たんなるイメージ戦略上の「借用」だったのではないのか。などなどといった疑念が沸いてきてしまうのだが、その答えは終盤になって意外なエピソードによって明かされる。それが何かは後述するとして、じつはこの映画は全般にわたって、ターがバーンスタインから借用した「Kavanah」と、バーンスタインから借用しなかった「teshuvah」を、ストーリーの中に絶妙に編み込んでいるように思う。

おそらくターは、「現在」という時間を完全にコントロールすることに執着するあまり、何か大いなるものの「Kavanah」をつかみ損ねてしまったのではないか。そのために予想外の事態に見舞われ「teshuvah」が問われていくことになったのではないか。

point 5ターVS学生 舞台劇のような白熱授業

インタビューシーンに続いて、ターによるジュリアード音楽院での講義のシーンも、圧巻の長回し、そして圧巻のターの語り=ケイト・ブランシェットの熱演だ。ターはマックスというBIPOC(黒人・先住民・有色人種のこと)でパンジェンダーの学生を相手に〝大立ち回り〟をして見せる。

マックスはアンナ・ソルヴァルドスドッティルという北欧の現代作曲家と、サラ・チャンという韓国系アメリカ人のヴァイオリニストに心酔しているらしいのだが(いずれも実在の音楽家)、ターはそのマックスの好みを暗に非難し、一方的に論争をしかけていく。理路整然とはしているが、理不尽なほどの威圧感をみなぎらせる(邪推かもしれないが、ター自身があまり明るくない新進気鋭の作曲家を持ち出されたのがよほど気に食わないか、若い女性アーティストばかり贔屓にしていることが癪に触ったかのようにも見える)。

マックスがみずからのアイデンティティを口にしながら、ターが引き合いに出したバッハのことを、「20人も子供をつくった白人のシスジェンダーの男性であるから」という理由で「好きではない」と発言したことから、ターの威圧感はますます巨大化していく。才能を性別や出生国やセクシュアリティによって測ることの不当さを突きつけ、「あなたが将来指揮者となったとき、いったいどんな基準で評価されたいのか」と、まるで恫喝するかのような言葉を放つ。

ステージと客席とピアノのあいだを動き回りながら熱弁するター=ケイト・ブランシェットは、まさに見せ場を心得た舞台俳優そのもの、圧巻だ(ケイト・ブランシェットはピアノ演奏も披露する)。ターに一方的に“口撃”されるマックスは押し黙って激しく貧乏ゆすりをするばかり。その貧乏ゆすりさえ手で抑え込んでなおも畳みかけるターに対して、ついにマックスは「クソ女!」と吐き捨てて教室をあとにする。怯まずにターは「魂がSNSでつくられたロボットめ」と追い打ちをかけ、残された学生たちには、「指揮者はエゴを捨て、大衆と神のあいだにあらねばならないのだ」と持論をぶちあげる。

たしかにターは、マックスにとっては、そしてこの経緯を教室で目撃していた学生たちにとっては「クソ女」かもしれない。けれども少しでもクラシック音楽をかじってきた人間にとっては、むしろクソなのはマックスで、ターの言い分はもっともだとも思うのではないか(私がそうだ)。社会通念が現代とはまったく違う時代に生きたバッハのことを、子どもを20人つくったという理由で排除するマックスはあまりにも狭量だ。それが通ってしまえば前近代に生きたあらゆる芸術家も作家も排除されてしまいかねない。

もっとも、ターが正論を熱弁したからといって、ターの所業の正当性を証明することにはならないし、免罪されるわけでもない。冒頭からここまで断片的に描かれてきたターの尊大な一面からして、ターの熱弁は無知で世間知らずな学生をよりよく導いてやりたいという教師としての熱情からくるものではないということは明らかだ。それどころか、ターがここまで熱心にマックスをやりこめるのは、「マエストロ」というものの歴史的権威を振りかざして圧倒的な「格の違い」を見せつけたいという、度し難い性(さが)のためなのだろうと思わずにいられない。

しかし、この出来事はターにとっても重大な躓きの石となる。じつはこのシーンの最後で、学生とのバトルの一部始終が、またしても誰かのスマホによって撮影されていることが明かされる。指揮台においても演台においても完璧に「時間」を統率するターがまだ気づいていない、ターにも手が及ばない外側の「時間」が動き出していることを暗示するのだ。

point 6 ターは乳房をもった男根なのか

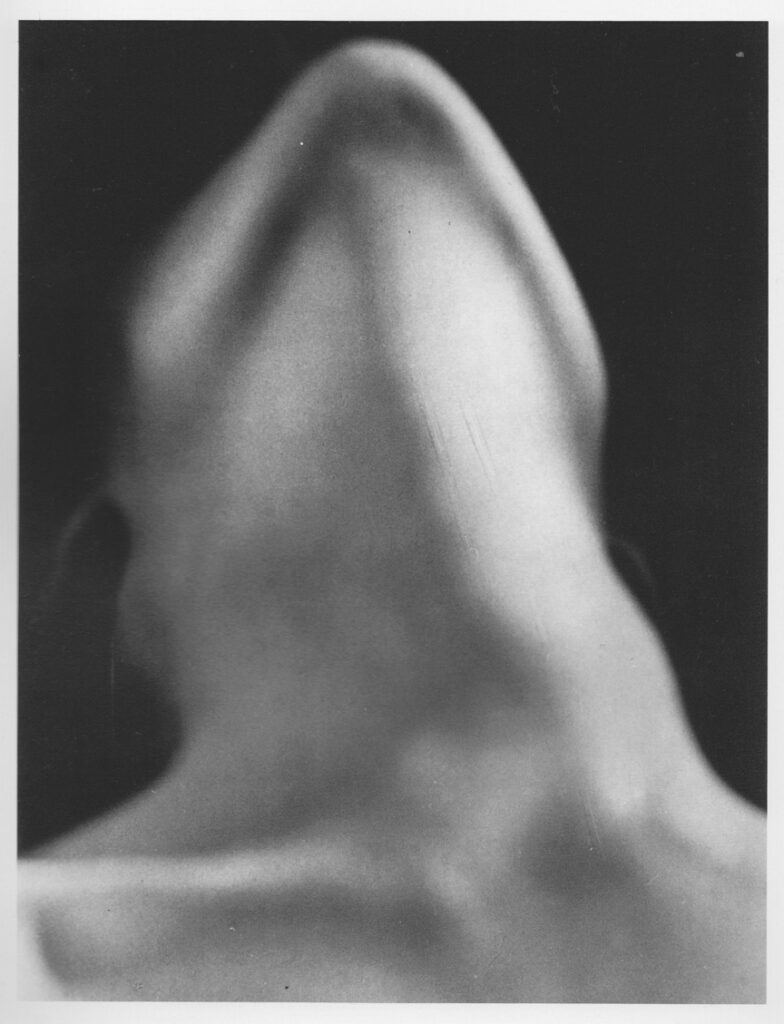

ここで私自身がこの映画に対して抱いた最大の妄想のことを記しておきたい。ポスターやチラシやパンフレットにつかわれている、指揮をするターを真下から移した印象深いメインヴィジュアルのことだ。

このカットは、劇中初めてターがリハーサルでオーケストラを指揮するシーンの冒頭に登場する。真下からのカットなのでその表情は見えないが、世界に対して大音響を放とうとするかのように両腕を思い切り振り広げたターの肢体の躍動感にドキリとするシーンだ。けれどもその瞬間だけが切り取られてアクションを剥ぎ取られた写真は、なんだかちょっと異様なのだ。構図の関係で、女性らしい豊満な胸から両腕と顎が生えているかのようにも見える。

あまりにもこの映画の複雑な仕掛けに圧倒され、二度映画館に足を運び、それでもなお解き得ない疑問や符牒をあれこれ抱えてつらつら考察しつづけながら、購入したパンフレットを傍らに置き、この両手を広げたターの真下からのカットを眺めつづけた。この写真は、十字架に磔になったキリストに模したもので、ターの受難のようなことを意味しているのではないか、などといった連想に遊ぶ日もあった。

が、あるとき突然、これとよく似た写真のことを思い出した。マン・レイが愛人のリー・ミラーをモデルに撮影した「解剖学」と題する写真だ。それは、頭をのけぞらせた女性を頤(おとがい)のほうから撮影したもので、じつはその顎の形が男性のペニスに見えてしまうという効果を狙ったシュールレアリスティックな作品なのだ。

このマン・レイの写真と重ねて「ター」のメインヴィジュアルをよく見ると、ターの顎の形もまさにペニスめいて見えてくるではないか。なるほど、ターは、乳房をもち指揮棒を握った男根、つまり女性でありながら男性社会が築き上げたマチズモを体現するような人物、ということなのか。これはあまりにも穿った見方だろうか。けれども、ターが、愛する養女ペトラをいじめた女子生徒をひっつかまえて「私はペトラのパパよ」と言い放つシーンのことなど思い出すにつけ、「ター」は男根性をもった女性なのだということにおおいに納得できるのだ。

それに、音楽・文学・民族文化からサブカルまで、幅広い知識情報をシナリオに編み込んでいくフィールド監督のこと、きっとそういう「わかった人だけわかる」的な、手の込んだ謎かけも平気でやってくれそうな気がする(ひょっとしたらすでにフィールド監督がこのメインヴィジュアルに仕込んだ性的なサインについて、何か語っている記事もあるかもしれないが)。

それに関連してもう一つ、これも私の妄想まじりの考察になるが、この映画では筆記具も、一種の男性性のシンボル、あるいは権力のフェティシズムを象徴するものとして使われているように思う。たとえばターが冷酷にリストラする副指揮者のセバスチャンは、歴史的な音楽家たちに因んだ“トーテム”をコレクションし、カラヤンが使っていたデッドストックの鉛筆を集めたりしている人物である。ターはそんなセバスチャンの趣味を小ばかにしていて、リストラを宣告するために書斎を訪ねたとき、こっそりペンを盗んでポケットに隠したりするのだ。ようするにこれはペンごときにこだわる“小物”の男をからかってやろうという意地悪だろう。

ところがターもまた、自宅の棚のなかに、愛用の鉛筆を何ダースも貯め込んでいたりする。おもしろいことに台本によるとターの愛用鉛筆は「Blackwing 602」と「Caran d’Acheの赤青修正鉛筆」と細かく指定されていて、調べたところBlackwing 602はドイツの鉛筆メーカーがかつて製造していた名品で、なんとバーンスタインが愛用していたものらしい。現在は復刻されたものが販売されているようだが、ターが戸棚に貯めているものはきっと貴重なデッドストック品なのだろう。Caran d’Acheはスイスのメーカーで、こちらもマニアックな愛好家をもつ文具であるようだ。

もちろん指揮者が手にする指揮棒だって、権力や「男性性」の象徴となりうるものだが、この映画では指揮棒に対するフェティシズムは描かれない。それを指揮棒よりも一回り小さな筆記用具にずらしているあたりに、フィールド監督のユーモアを感じてしまうのだ。

point 7 敵か? 味方か? ターを包囲する女性たち

この映画に出てくる主要な男性たちは、みんなどこか姑息で情けない。実業家でみずから棒もふるエリオット・カプラン、ベルリン・フィルの前専任指揮者であるアンドリス・デイビス、ターの元で副指揮者をつとめるセバスチャン。ターは彼らの地位とプライドをみごとに手なずけて、手駒のように利用している。同性愛者であってすでに音楽界で最高の地位を手にいれたターにとって、どんな男も自分のキャリア戦術上の駒にしか見えないのかもしれない。

一方、この映画に出てくる主要な女性たちは、みんな強く、美しく、複雑だ。ターは女性たちのことも自分のキャリア形成や地位保全のために利用しつくし、「性」を利用しさえもするが、女性たちのほうは必ずしもターの意のままにされることに甘んじているわけではない。同性愛者であるターにとって、女性たちこそが自分の弱点にもなりうる手ごわい相手である。

ターの秘書役として献身的に公私にわたるサポートをしているフランチェスカは、もともとターとは恋愛関係にあったようだ。誰よりもターの秘密と欺瞞を知っていながら、ターから離れられないでいるのは未練があるだけではなく、ターの“お気に入り”として次期副指揮者の地位を狙っているからだ。それが与えられないことを知ったとき、何もかもを捨ててターのもとから出奔してしまい、ターにとっての脅威となっていく。演じるノエミ・メルランは、「燃ゆる女の肖像」で注目を浴びたフランスの女優。なんといっても目力の強さが印象的だ。その目力が、ターのすべてを知りつくし真実を射抜くことのできる女性としての存在感を屹立させている。

ターのパートナーであるシャロン・グッドナウは、ベルリン・フィルのバイオリン奏者でコンマスだ(ドイツの女優ニーナ・ホスが演じる)。そもそも世界トップクラスのオーケストラの首席指揮者とコンマスが「夫婦」であるなんてことが許されるのかという疑問はあるが(あまりにも権力集中しすぎだ)、ターはその地位を、シャロンを“落とす”ことによって手にいれたということが映画後半で明かされる。

二人はシリア生まれの養女ペトラを溺愛し、この養女を「かすがい」にしてなんとか“夫婦関係”を保っているが、ターの身勝手のせいですでに亀裂が入っているらしい。シャロンは狭心症を抱えていてしょっちゅう動悸の発作に襲われ、ターはシャロンの狭心症の薬をこっそり盗んで精神安定剤として服用している。

ターの新しい欲望の相手となるのが、ロシアから来た若いチェロ奏者オルガ・メトキナ(イギリス生まれのチェロ奏者が演じている)。ターは女子トイレでオルガを見初め、入団試験でその才能に惚れ込んでしまう。シャロンや団員たちの不信感をものともせず、オルガのためにマーラー公開収録コンサートの演目にエルガーのチェロ協奏曲を加え、策謀を凝らしてオルガをソロ演奏者に仕立ててしまう。

オルガは天才的演奏者だが典型的SNS世代だ。憧れのジャクリーヌ・デュ・プレの演奏はYouTubeでしか見たことがなく、指揮者にはまったく関心がない。そのくせドイツの女性解放運動家クララ・ツェトキンのことを無邪気に「推し活」している(ちなみにターはこの名前は聞いたこともなかった。フェミニズムへの無関心を象徴するエピソードだ)。どんな権威にも権力にも怯まず、というかまったく眼中になく、ターから露骨な依怙贔屓を受けながら感謝もせず、靡きもしない。

映画は、これらフランチェスカ、シャロン、オルガという三人の女性たちとターとの愛憎関係や葛藤をスリリングに描いていく。彼女たちは三人三様の経緯でターから離反していくが、ではいったい誰がターの「災難」を呼び込んだのか、裏切ったのか、陥れたのか、手を下したのか、ということは明確には描かれない。あれこれの思わせぶりがあるばかりで、真実は最後まで明かされない。

巷の考察ブログには、さまざまな推理がいろいろと披露されていて、なかには冒頭のプライベート・ジェットのSNS画像の撮影者はオルガであり、最初からオルガは「刺客」としてターのもとに遣わされたのだという解説をしているものもあった。さすがにそれはないのではないかと思うが(フィールド監督の台本にもそのようなことは見当たらない)、私はこのあたりのことは、何とおりもの解釈ができるよう、あえて真実を据え置く手法がとられているのだろうと思う。そうして五里霧中のなかで次第に追い込まれていくターの精神状態を、観客にも追体験させようとしているのだろう。

point 8 顔の見えない「リスク」の不気味

もうひとり、ターと深いかかわりをもった女性として、クリスタの存在も大きい。クリスタはこの映画には決して顔を見せない。序盤では、もっぱらフランチェスカを介してその動静がターに伝えられるだけである。

クリスタも若き指揮者で、かつてターと特別な関係にあり、そこにはフランチェスカもかかわっていたようだ。どうやらシピボ・コニボ族を訪ねるウカヤリの旅は、三人にとっての特別な思い出になっているらしい。ところが理由ははっきりしないが、ターはこのクリスタとのコミュニケーションを一切断って遠ざけたばかりか、あらゆるオーケストラに手を廻してクリスタの採用を妨害してきた。そのことによっていかにクリスタが困窮しているかといったことは、つねにフランチェスカを媒介してターに伝えられる。

やがてターに送り主不明の一冊の本が届く。不審に思ったターは、移動中の飛行機のトイレでこっそり中身を確かめる。ヴィータ・サックヴィル=ウェストの『チャレンジ』。ヴァージニア・ウルフと同性愛の関係にあったイギリスの女性作家の本である。タイトルページには、手書きで迷路のような幾何学模様が描きこまれている。この幾何学模様こそは、シピボ・コニボ族が用いるシャーマニックな意味のある模様である。

ターはこの本に込められた暗示から、送り主はクリスタであると確信し(きっとそうなのだろう)、トイレのダストボックスに本を突っ込むと、座席に戻って、「krista」をアナグラムによって分解して「at risk」と書き換えたりして、気を静めようとする

ついに将来を悲観したクリスタは自死してしまう。ターはクリスタに対する仕打ちの証拠となるメールを削除し、フランチェスカにも同じようにするよう指示するが、クリスタに心情を寄せていたフランチェスカはターからの指示に従わない。ターはフランチェスカを罰するかのように副指揮者のポストを奪い、これが決定的なきっかけとなってフランチェスカはターの前から姿を消してしまう。

クリスタの姿かたちは、一瞬だけウェブページの写真で紹介されるのみ。それも髪を振り乱して指揮をする姿なので顔がよくわからない。けれども、じつは不穏な状況に次第に追い込まれていくターの身辺で、謎めいた赤髪の後ろ姿や、暗闇のなかの幽霊のような影として、そこここにその「気配」を見せる。といっても私は二度映画を見ても幽霊となったクリスタはまったく目視できなかったのだが、考察系サイトにはそういうシーンを切り出しているものもあるし、町山智弘さんも映画パンフでそのことを書いているし、なんといってもフィールド監督の台本にもはっきりとそう書かれているので、私の目が節穴なのだろう。

それでも、クリスタの脅威、つまりターにとってのリスクとしてのクリスタの気配は、映像上に姿があろうとなかろうと十分に伝わってくる(だから幽霊としてのクリスタなど出さなくても、完全に姿なきクリスタのままでもよかったのではないかとも思う)。結局、クリスタに対するターの仕打ちはクリスタの親たちによる告発によって明るみになる。それがターの権力を支えている財団や協会にも知られ、ネットに拡散され炎上して騒動となって、ターの名声はあっというまに地に落ちていく。すべてはターが自分で招いた災いなのであって、加えておそらくはフランチェスカがなんらかの手を下したのであって、クリスタの怨霊の仕業なのではないのだ。

フランチェスカのターへの反撥が、やはりアナグラムによって示されるシーンがある。行方をくらましたフランチェスカを連れ戻すべく、ターはフランチェスカの棲んでいた一軒家を訪ねるのだが、すでにもぬけの殻、わずかに残された遺留物のなかにターの書籍の校正刷りらしきものがある。そこに、例のシピボ・コニボ族の模様とともに、TARの名前をRAT(ネズミ)と組み替えたアナグラムが書き込まれているのだ。

アナグラムはきっと、かつてターとクリスタとフランチェスカのあいだで、秘密の伝言をかわしあうためのゲームだったのかもしれない。そこにシピボ・コニボ族の模様を添えることにも、かつては三人が共有していた何か特別な「約束事」があるのだろう。ターを追い詰めているものは、ひょっとしたらこの「約束事」が関係しているのではないかとも思うのだが、果たしてどうなのだろう。

point 9 ターの耳が感知するもの

ターはクリスタ=リスクの気配は感じても、その幽霊や幻覚は目にすることはない。そのかわり、ターの耳はあらぬ音や声を聞き取ってしまう。聴覚過敏に陥って、現実なのか非現実なのかが判然としない音に振り回されて、精神状態が不安定になっていく。

あるときは車のエアコンの異音や、冷蔵庫のうなり音のようなものが気になり、あるときは夜中に突然鳴り出したメトロノームのカチカチ音で目が覚めてしまう。ターが書斎の棚の中で喧しく鳴り続けているメトロノームを停止させると、その蓋裏に、例のシピボ・コニボ族の模様が見える。クリスタへの警戒心がそのような幻覚を見せてしまうのか。それとも誰かがターを陥れようとしているのか。あるいは、ペトラのたわいもない悪戯なのか、そのあたりはやっぱりあいまいだ。

またあるときは日課のランニング中、女性の恐ろしい叫び声を耳にしてしばらく公園の木々のなかをさまようのだが、ついに声の出もとはわからない。

ターはシャロンとの住まいとはべつに作曲のための仕事部屋をもっていて、マーラー5番の公開収録の準備のかたわら、定期的にそこに籠もって仕事をする。が、これもどうも行き詰まっているらしい。元主席指揮者のアンドリスに、正直にそのことを打ち明けている。そんななか、ターはアパートのどこかから聞こえてくる2音の電子チャイムが気になり出す。その音を口ずさんで、ピアノで音程を確かめたりもする。どうしても我慢ができなくなり、ドアを空けて音源を確かめようとするのだが、手がかりが掴めない。

このチャイム音については、ターの幻聴ではなく、同じアパートに住む認知症の老女の介護器機が発するアラーム音だったことがのちにわかる。つまり、ターを捉えていた2音は、老女の生命のリスクを知らせる音だったのだ。

ターは老女を介護する娘から強引に頼まれ、悪臭のする部屋にあがり、身動きがとれなくなった老女を手助けするハメになる。老女は素っ裸で、人間としての尊厳をすべて奪われたかのような姿である。おそらく娘に酷い扱いを受けてきたのだろう。ターは忌まわしいものに触れてしまったかのように、自分の部屋に戻るなり衣服を脱ぎ捨て、慌ただしくシンクで手足を洗い清めようとする。その直後、「特別レッスン」のために訪ねてきたオルガがターの部屋の呼び鈴をならす・・・。

ターはまさに「死」に取り憑かれる寸前に、若いオルガの生命力によって救われたかのようだ。が、そのあとにさらに畳みかけるように決定的な事件がおこる。オルガを車でアパートまで送ってやったターは、オルガの忘れ物に気づいて車を降り、アパートに入っていく。そこはまるで廃墟のように怪しげな空間で、中庭に踏み込むと突然オルガの歌声が聞こえてくる。その旋律はターが作曲中の音楽のものだ(その前に、オルガがターのピアノの上においてあった書きかけの楽譜を見て鍵盤で音を出すシーンがある)。オルガがターを誘っているのか? それともこれも幻聴なのか? ターはその声をたどってさらに怪しげな地下へ降りていく。廃品が乱雑に置かれた水浸しの空間が広がり、なんとも不気味だ。

ターを欺くかのように、ピチャピチャと走る足音が聞こえる。けれども何の姿も見えない。突然、黒い大きな犬があらわれ、威嚇するようなうなり声をあげる。ターはきびすを返して走り出すが、階段を駆け上がったところで足を引っかけて、顔面を激しく打ち付けてしまう。その傷をみたシャロンが思わず悲鳴をあげるほどのダメージだ。

痛々しい顔でリハーサルにあらわれたターを見て、オーケストラメンバーは息をのむ。ターは自虐的なジョークでごまかしながら、「暴漢に襲われたのだ」と嘘をつく。そんなターを、すっかりオケでのポジションを確保したオルガも驚いた顔で見守っている。

またしても、いったいターは何に巻き込まれたのか、誰に陥れられたのか、はたしてオルガの棲むアパートは現実世界だったのか、ターに聞こえた声は幻聴だったのか。なにひとつ判然としない。ただひとついえそうなことは、ターの目はたやすく現実を見誤ってしまうが、すぐれた音楽家であるターの耳は、目には見えない異変や危険を敏感に察知しつづけているということである。

point 10 なぜマーラー5番「アダージェット」なのか

パワハラ、セクハラ、モラハラ、そのほかなんでもありの権力欲の権化のようなターであるが、こと音楽に向き合う姿は、才能にあふれ努力も惜しまずいっさいの妥協をしない、正真正銘のスペシャリストとしての説得力にあふれている。

なんといっても、マーラー5番の収録にむけて何度か行われるオーケストラとのリハーサルのシーンが見事だ。ベルリン・フィルといえば世界中から優秀な奏者が集う最高峰のオーケストラのひとつだ。その最高峰を意のままに動かしていくには、とてつもないエネルギーを要するはずだ。長身で優雅で手足の長いケイト・ブランシェットは、全身全霊でそのような超人的エネルギーを体現して見せてくれる。

鋭敏すぎてただならぬ音まで聞こえてしまうターの耳は、リハーサルではすべての楽器のすべての音を捉え、わずかなデュナーミクの揺れも、アンバランスも聞き逃さない。

それにしても、なぜマーラー5番なのだろう。なかでもこの映画がリハーサルシーンで描くのが「アダージェット」であるのはなぜなのだろう。というのも、この曲はヴィスコンティの『ベニスに死す』であまりにも有名になりすぎたため、用い方によっては通俗的な印象さえ与えてしまう曲だからだ。伊丹十三監督の『たんぽぽ』のように、この曲を使うだけで官能的な死のイメージを演出できてしまう、ようするにヴィスコンティのパロディが成立してしまうほどなのだ。

おもしろいことに劇中でも、まさにターがそのことを指摘する場面がある。リハーサルを途中で止め、「そんなふうではない。この曲はもっと複雑なのだ。そんなに単純ではない」と注意を促し、「ヴィスコンティのことは忘れてください。あまりにも有名だから」と言うのだ。

ひょっとしたらフィールド監督は、あの有名すぎる「ヴィスコンティ映画」を観客の脳内によぎらせることを狙って、あえてマーラー5番を選んだのではないだろうか。その心は、美少年タジオに執心する老作曲家の姿を、オルガに振り回されるターに重ねてみたくなるという効果を狙ってのことかもしれない。もちろん、そのような連想をさせておいて、まんまと裏切ってヴィスコンティの描いた官能的な死からはほど遠い展開へと観客を攫っていくために。

ところで、リハーサルシーンではターは英語とドイツ語をちゃんぽんにもちいるのだが、なぜかドイツ語の台詞には字幕が入らない。これは日本語字幕の手抜きではなく、フィールド監督自身の指示によるものらしい。なぜそうしたのか、これについてもよくわからないのだが、母国語ではない言語も駆使してベルリン・フィルを統括していくターの苦労や奮闘ぶりを、強く印象づけたかったからなのかもしれない。ちなみに「ヴィスコンティのことは忘れて」という台詞もドイツ語なので、字幕には出てこない。

point 11 あまりにも急転直下のター帝国の崩壊

クリスタの自殺と両親の告発、フランチェスカの出奔、シャロンとの溝。繰り返される幻聴、正体のわからないリスク、オルガのアパートでの手痛い事故。近づいてくる公開演奏の重圧。なかなかはかどらない作曲。神経衰弱気味のターに追い打ちをかけるように、ターがジュリアード音楽院でマックスを相手に大立ち回りをした映像が、悪意ある編集を施されてSNSで公開されてしまう。これをきっかけに、ターの所業についてあることないことがネットに拡散されていく。

面倒な事態から逃げるかのように、ターはお気に入りのオルガを連れて出版記念講演会のためNYに行くが、そこで目の当たりにしたのは、クリスタの死の真相を追究せよというプラカードを掲げた若者たちのデモ。ターの講演を盗み撮りするSNS画面には、またしてもターの悪口が書き込まれ、オルガを「次の新しい獲物」とかきたてる記事も出回っている。這う這うの体でNYから帰ってきたターを待ち受けていたのは、シャロンからの最後通告だ。シャロンは「新しい恋人」の存在よりも、一連の出来事をシャロンに相談せず、家族を危険にさらしたことに憤っている。

家を追い出され仕事部屋に寝泊まりするようになったターのもとに、見知らぬ男女が訪ねてくる。ターを死臭でおののかせたあの老女の家族である。老女はすでに亡くなり、介護をしていた姉も「施設」に入り、部屋を売り出すことにした、ついてはターが奏でる「騒音」をどうにかしてほしいというクレームである。ターはついにぶちきれる。アコーデオンで不協和音を奏でながら「マンションは売り出し中、母親は埋められた、おまえたちはみんな地獄行きだ!」とわけのわからない歌をがなりたてる。それまでターに取憑いていたさまざまな不協和音が、いっせいにターの体から噴き出してしまったかのようだ。

そして、マーラー5番公開収録の日。満員の観客の前に、正装した団員たちが登場する。ターは舞台袖に立っている。異様な表情だ。冒頭のトランペットの音が鳴ると、つかつかと舞台に出ていく。やがて走り出す。突進する。そのまま、指揮台に立っていたカプランを突き飛ばす。演奏が中断される。シャロンも団員たちも目を剥いている。ターは「私の楽譜を盗んだ」と恐ろしい声で叫び、カプランを殴りつけ蹴りあげ、ついに警備員に取り押さえられてしまう(これより前に、ターの自宅からマーラーの楽譜がなくなっているという事件も起こっていたのだ)。

こうしてターは、家を追い出されただけではなく、あっというまにその地位も追われてしまう。世界から“キャンセル”されてしまうのだ。

あまりの急転直下。まるで垂直に駆け下りていくジェットコースターのようなターの転落劇。不穏な事態を何重にも畳みかけておいて、一気に怒濤のクライマックスへともっていく、見事な脚本と演出だ。そして、冒頭のインタビューや授業のシーンのノーカット長回しから、ターが追い詰められるにつれカットが細かく刻まれ脈絡がきれぎれになって加速していく構成の妙。このテンポとリズムによって、ターの手から零れ落ちていく「時間」が見事に表現されている。すばらしいフィールド監督の指揮者ぶりではないか。そしてそのすべてを、ケイト・ブランシェットの鬼気迫る演技が完璧に引き受けている。圧巻だ。

point 12 ターの正体、そして再びバーンスタインとの関係

すべてを失ったターは、出身地であるNYに戻り、アーティスト・マネジメントを頼る。ターの偉大さなど何も知らないふうの若いマネージャーから「すべてをリセットし、一から新しいストーリーをつくりましょう」などと諭される。

ターの実家はNYのはずれのスタテン島にある一軒家である。それまでターが過ごしていたベルリンの家やアパートとは段違いの、何十年も時間がとまったままのようなつつましい家である。いまは兄のトニーが一人で暮らしているらしい。

ターは難なく合鍵を見つけ、かつて自分が使っていた部屋にあがる。壁一面に少女時代のターが獲得したらしい音楽の賞状やメダルが飾られている。それらの賞状や、兄との会話によって、ターの本名はリディアではなく、いかにもアメリカ的な「リンダ」であり、ターのスペルも「Tár 」ではなく「Tarr」であることが明らかになる。クラシック界で生き延びていくために、いかにもヨーロッパ的な趣のある名前を偽装していたのだ。

けれども観る側は、そのような偽装をもはや責める気にはなれない。むしろ少女時代の思い出の品に囲まれるターの表情があまりにもせつなく、胸が締め付けられる。さほど裕福ではないアメリカの労働者階級の家に生まれた少女が、クラシック音楽を身につけるためにいったいどれほど血のにじむ努力を重ね続けたことか。いくら才能があったとしても、成功へのルートを掴むために、どれほどの多くのものを犠牲にしたことか。ときに心を殺して理不尽に耐え、意に染まない人間関係にも揉まれつづけてきたのだろう。

ターはクローゼットの棚にずらっと並んだ「YPC」という背ラベルのVHSテープを見つけ、その一本をデッキで再生する。バーンスタインが1958年から72年までの十数年にわたり制作したテレビ番組「ヤング・ピープルズ・コンサート」の録画テープである。古めかしいテレビのなかの、古めかしい黒白画面に、男盛りのバーンスタインが登場し、会場であるカーネギーホールに詰めかけた少年少女たちに語りかける。「音楽を理解するために必要なのはシャープやフラットやコードを知ることではない。大事なのは音楽が語りかけてくれること、音楽が抱かせてくれる感情である。その感情には言葉にはできないものもある」「音楽は言葉の代わりに音符によってそれを表現する。それは100万の言葉よりも、私たちの気持ちについて多くのことを語ってくれるのだ」。

少女時代に獲得したメダルを首からかけたターは、このバーンスタインの言葉を聞いて、さめざめと涙を流す。この瞬間、やはりターはバーンスタインに直接師事していたわけではなかったという確信をもった。そもそも49歳という設定のターは、バーンスタインが亡くなった1990年はまだ十代だったはず、現実的にも師事していたということは考えにくい(もしくはマスタークラスで一度くらいはレッスンを受けたのか)。きっとターはこの「ヤング・ピープルズ・コンサート」を通して、しかもおそらくその何度目かの再放送を通して、バーンスタインを師事していた、つまり一方的に憧れていただけなのだ。

でもそんなターを、経歴詐称などと責める気にもやっぱりなれない。なるほどターは、ずっとバーンスタインの弟子と偽り世を欺いてもきただろう。バーンスタインの思想や言葉をしょっちゅう借用もしてきたのだろう。そのくせ、映画の冒頭で見せていたように、そのバーンスタインに対しても不遜な言動を平気で繰り出していた。けれども、まだ純粋に音楽の道を追い求めていたころのターを導いたのは、まぎれもなくテレビ番組のバーンスタインの、珠玉の言葉たちだったのだ(ついでにいうと、バーンスタインはバイセクシャルである。レズビアンであるターにはそのこともあってバーンスタインを心の拠り所にしていたかもしれない)。

このようにして、ターは少女時代に憧れたバーンスタインに出会い直し、ここからもう一度「音楽の言葉」に向き合う旅をしはじめるのだ。

point 13 「ワニ」の意味するものと、ターの嘔吐

ターは新しいマネジメント会社の紹介で、アジアのとある街を訪れる。もはやターの身の回りの世話をする人はいない。ターを敬い畏れる人もいない。アジアの湿っぽい空気と街の喧騒を浴びながら、ターはたった一人でコンサートの準備をしはじめる。それがどこなのかは映像ではあきらかにされないが、台本にはターを迎えた人々がタガログ語を話しているとあるので、フィリピンらしい。

現地の主催者たちは遠方からやってきたターを敬ってはくれるが、もてなしといえば質素な花かごだけ。コンサートでは現代の日本の作品が演奏されるらしいが、作曲家はコンサートには参加しないという。そればかりかターのもとには楽譜すら届いていない。ようするに、それほどの、アジアの「辺境」なのだ。かつてのターであれば、こんな待遇は考えられないことだろう。けれどもターは不満を口にすることもなく、冷静にそんな状況を受け入れている。

主催者に勧められるままに、ターは若いスタッフたちに案内されてささやかな観光に出る。小さな舟で濁った川を下っていく。風を浴び、くつろいだ顔で手を流れに浸してみるが、若者はこの川にはワニがいるので危険なのだという。じつはそのワニは、「マーロン・ブランドの映画から逃げてきたもので、そのまま生き残ったのだ」という(字幕では『地獄の黙示録』というふうに訳されていた)。

この、アメリカ産の映画がもたらしたワニのエピソードはたいへん意味深だ。『地獄の黙示録』といえば、コンラッドの『闇の奥』を換骨奪胎してベトナム戦争の狂気を描いた映画である。ワニのエピソードが事実なのかどうかはよくわからないが、映画の撮影がベトナムではなくフィリピンの密林で行われたことは確からしい。もしワニの話が本当であれば、アメリカは戦争でベトナムの土地や生命を蹂躙し、その戦争を描いた映画でフィリピンの生態系を浸食したことになるわけだ。

思えば、この「ワニ」は、フィリピンの川だけに入り込んでいるわけではないだろう。アジア各地に、本来その土地にはなかったワニのような異物が欧米、または日本のような先進国からもちこまれ、いつのまにか増殖し、その風土の文化や風習を浸食してきたはずだ。それらは「高級な文明文化」として、または「高度な先進技術」「世界基準の商品やサービス」として、尊敬や崇拝や憧れの対象ともなってきた。いまやこの「ワニ」たちは、「グローバリズム」の掛け声とともに地球上のありとあらゆる場所にも進出している。

ターは、アジアにそういった「異物」をもたらしつづけてきた側の「世界」からやってきた。それは自分の欲望を成就するためには他者を利用することも厭わない世界であり、ターもまたそのような生き様を貫いてきた、ワニ人間だ。でも幸いなことに、この地では、誰もターの権威を畏れ敬わない。そのことをもって、ターはワニであることから免れているのだとも言える。すべての権威も権力も失ったターは、もうワニになる必要もない。5年ものあいだシピボ・コニボ族と暮らし、精霊や自然と一体となった生命観に触れていたターには、それがどれほど精神の安寧をもたらしてくれることなのか、本当はよくわかっているはずだろう。

ターは、ワニのいない滝に案内され、無邪気に水遊びをする若いスタッフたちから離れて、一人、岩場のかげで水に身体を浸す。ターの魂の禊ぎのようなシーンである。

その夜、ホテルに戻ったターは、ホテルマンの紹介でマッサージの店に行く。そこでは「水槽」と呼ばれるガラスごしの部屋のなかに、30人ほどの若い娘たちが並んで座っている。まるでオーケストラのような配置だ(そう、台本も指示している)。ターがとまどっていると、その中から好きな娘の番号を選ぶように言われる。なんとそこは性風俗店だったのだ。娘たちはみんな目を伏せているが、一人だけ5番という番号をつけた娘が顔をあげ、射貫くような目でターを見つめている。オーケストラでちょうどオルガが座っていたあたりの席だ。ターはたまりかねて店を飛び出し、通りに出て嘔吐する。

性搾取される娘たちの姿に、ターがこれまで権力によって「搾取」してきた女性たちの姿を重ねてしまったのだろう。おそらくターは幾度となく、「私を選んでほしい」という懇願の籠もった熱いまなざしを若い女性たちからも受けてきたはずだ。ターもまたそれを選り取り見取り、ほしいままにしてきた。

けれどもいまのターには、そのような「まなざし」を向けられることに生理的な拒否感が芽生えているようだ。きっとこのときの嘔吐もまた、ターの魂の禊ぎの道程なのだろう。

point 14 ラストシーンの意味 転落なのか再生なのか

ターは、地元の若者たちからなるオーケストラの練習をスタートさせる。「この曲の作曲者の意図についてお話ししましょう」と語りかけ、真摯に音楽に向かう姿勢を見せている。夜には庶民的な食堂で大判の楽譜を広げて、書き込みなどしながら譜読みに集中する。

本番のときがやってくる。ターは緊張した表情で、控室を出てステージに向かう。かつてターが采配を振るっていた「殿堂」にくらべると、バックヤードも表舞台も、どこもかしこも簡素なホールだ。

拍手に迎えられてユースオケが待つステージの指揮台に立つ。ターがコンマスの若い女性を紹介すると、いっそう大きな拍手が沸く。心なしかスポットライトもターよりもコンマスのほうが明るい。きっと地元で人気の若手音楽家なのだろう。

ターはヘッドセットを受け取ってそれを装着する。オーケストラ後方には3面スクリーンがゆっくり降りてくる。これはなんだ? いったい何が始まるのか? 演奏が始まるやいなや、男声のナレーションが響き渡る。「旅立ちのときがきた」。カメラが客席に居並ぶ聴衆たちを映すと、全員がファンタジックな武具甲冑やかぶり物を身につけている。あまりにも異様だ。呆然としていると、映画は突然、ここでエンドとなる。

これは日本が生み出し世界中でヒットしたゲーム「モンスターハンター」のコンサートだったのである。ゲームの世界に疎い私は映画初見時には、それがそういうものだということはまったくわからなかった。が、作曲家が日本人であることや、スクリーンの映像やナレーターの台詞、観客のコスプレをみれば、日本のアニメだかゲームだかのコンサートなのだということは十分察知できる。

あの輝かしい業績を誇っていたターが、アジアの若者たちを相手にサブカル音楽の指揮をするなんて! こんな「底辺」からキャリアをリセットせざるを得ないなんて! 最初はそんなふうに感じたのだが、ラストのコスプレの若者たちの表情を見たとたんにハッとした。あまりにも真剣なまなざしなのだ。ターが取り逃してしまったマーラーの公開収録の客席とは比べものにならないほど若々しい熱気に満ちていたのだ。

これは決して「底辺」なんかじゃない。この若者たちにとってはどんな音楽よりも、どんなスターたちよりも、もっとも熱く夢中になれるものなのだ。そしてターも、そのことを十分にわかっていて、もてる技術のすべてを注いで彼らの大好きなこの音楽を最上の演奏で届けようとしているのだ。

いくらクラシック音楽を多少かじっているからとって、このコンサートを「底辺」だと考えそうになってしまった私の価値観にこそ、ワニが棲んでしまっているのではないか。いささか暴力的な印象のエンディングの音楽にもとまどいつつ、冒頭にくらべてうんと簡素なエンドクレジットの文字をぼんやり眺めながら、そのようなことがグルグルと頭の中を蠢いた。

その後、映画パンフレットを熟読し、いくつかの監督のインタビューなどをネットで拾い読みし、公開されていた英語の台本も入手して、この映画の考察をあれこれ深めるなかで、ラストシーンについてもうひとつ別な見方が私の中に生まれてきた。それは、アジアの若者たちを熱狂させた日本のゲーム「モンスターハンター」もまた、したたかなワニなのではないかということだ。だとすれば、あのラストシーンをもって、ターの「再生」や明るい未来を信じてしまうわけにはいかない。それではあまりにもお目出度い見方になってしまうのではないか。

たとえターがバーンスタインから教えられた「音楽の言葉」に向き合う精神を取り戻したとしても、ターが生きる音楽という世界は、これからますます経済至上主義的な価値観や制度やシステムとともにあり続けるしかないのだ。そんな世界で生きていくかぎり、我知らず、不本意ながらも、ワニの貪欲に加担してしまうことだってあるだろう。そんなターにできることがあるのだとしたら、せいぜい心のなかにワニではなくシピボ・コニボ族を棲まわせつづけることくらいなのかもしれない。あるいは、バーンスタインのいう「teshuvah」を顧みる必要もあるかもしれない。

見終わってからも、こんな堂々巡りをさせるなんて、つくづくおそろしい映画だと思う。きっとこの映画は、観客のジェンダーや属性や社会的立場によって、また歴史観や芸術観や生命観によっても解釈が変わるだろう。二度、三度と観るたびに観えるものが変化し、感じるものも変転していくことだろう。それほど一筋縄ではいかない、厄介で見事な問題作なのだ。

私ごとですが

私はクラシック音楽を趣味として愛好しています。作曲家や指揮者や演奏者に関する本なども大好きです。しかも切りなく考察を促すような映画に目がなく、自分の問題意識としてLGBTQを扱った映画にも目配りしたいと思っているので、「ター」にはたいそうドはまりしました。

なんといってもうれしかったのは、この映画のバーンスタインの用い方です。私はバーンスタインを敬愛しています。ターと同じように「ヤング・ピープルズ・コンサート」の再放送によってその存在を知り、この番組によって音楽の言葉や音楽への向き合い方を教えられたという経験をしています。だから、ターが経歴詐称してバーンスタインの弟子を名乗っていたことを、どうしても責める気にはなれないのです。だって、私だって唯一無二の音楽の先生はバーンスタインだと言いたいくらいなのです。

いやいや、私だけではないでしょう。この番組から影響を受けたクラシックファンはごまんといるはずで、日本のテレビも「オーケストラがやってきた」「題名のない音楽会」などの音楽番組を、このバーンスタインの番組の構成やスタイルに倣ってつくっていました。私が思うに、おそらくトッド・フィールド監督もそういう影響を受けた一人なのではないでしょうか。

そんなこともあって、私はターのことを「クソ野郎」だと思いながらもどうしても否定しきれないのです。

なるほどターはひどい人間です。自分が尊敬すべき先達を平気で蔑ろにし、回りの人びとを平然と欺き利用し抑圧しています。その結果一人の女性を死に追いやりました。ターの転落はある意味で因果応報であるとも思います。とはいえ、ターの活動や業績のすべてが無に帰してしまうことが正義だとも思いません。

もちろん、21世紀を生き抜いていくためには、一人ひとりが他者の存在を尊重し他者を搾取しないという人道的な規範や、ジェンダーやLGBTQや多様性についての理解は必ず身に付けるべきものだと思いますし、自らの欲望のために他者を侵食する「ワニ」にはならないという強い意志ももつべきだと思います。そうしないと、人間の魂や精神が生きる場所さえこの地球上から失われてしまうと思うからです。

そういう意味で、ターはあまりにも前近代的な存在です。クラシック界という古沼(劇中で言及されるようにひどいパワハラ・モラハラ・セクハラの温床でもあった)のなかに浸かりすぎていたために、そういった時代意識の変化や思想的な潮流が見えなくなっていたのかもしれません。

それでも、そんな時代遅れのターのことを、私はどうしても見放したくないのです。転落して何もかも失ったターは、まっさらな状態になって、無我夢中で音楽に取り組んでいた少女のころの熱情を取り戻していくに違いない。いろんなハンディがありながら、あのバーンスタインに憧れて音楽の道に入り、ついには最高峰まで上り詰めたターならば、きっともう一つ別な奇蹟の物語を生み出していけるだろう。そのときには、バーンスタインが情熱を注いだ「ヤング・ピープルズ・コンサート」を継承しつつ、クラシック音楽とモンハンをいっしょに扱うような新しい世代のための音楽活動にも着手してくれるにちがいない。そういう世界線も、夢見続けてみたいのです。

たぶん私は、トッド・フィールド監督以上に、リンダ・ターという人物が好きなのかもしれません。