ムーミンを産んだトーベ・ヤンソンの

一途で奔放で無我夢中の生き様がまぶしい

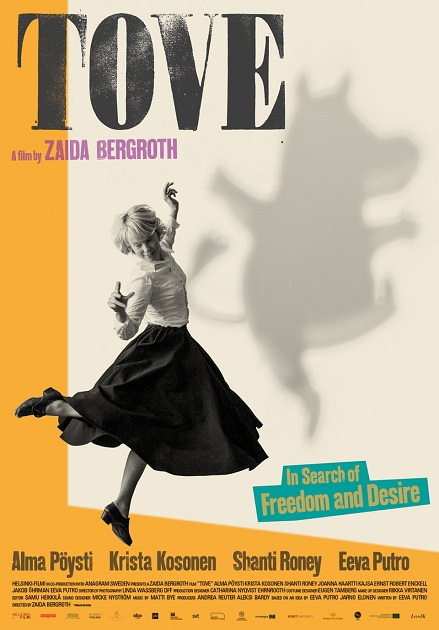

映画の紹介

日本でもいまなお大人気のムーミンの「生みの親」、トーベ・ヤンソン。フィンランドが見舞われた苛酷な戦争の時代を生き抜き、創作においても恋愛関係においても「自由」を求めつづけ、ついに世界的作家となるにいたったその型破りな生き様を、女性監督ならではの共感を込めて、繊細に、チャーミングに描く。本国フィンランドでロングランの大ヒット。

制作:2020年 フィンランド・スウェーデン

脚本:イーヴァ・プトロ

監督:ザイダ・バリルート

キャスト:アルマ・ポウスティ クリスタ・コソネン シャンティ・ローニー

映画の見どころ

point 1 ムーミンの誕生

『トーベ』は1940年代半ばから60年代にかけてのこと、すなわちトーベ・ヤンソンの30~40代のできごとを描いています。

話は、1944年、トーベが防空壕のなかで爆音におびえながら、小さな紙にムーミンの絵をペンでカリカリと描いているシーンからはじまります。「ムーミン公式サイト」のなかのブログ記事によると、これは『小さなトロールと大きな洪水』の挿絵だそうです(以下、トーベの生涯にまつわる情報は、おもにこのサイトのブログ記事を参照して書いています)。

トーベが始めて「ムーミントロール」という不思議な“生きもの”のことを知ったのは10代のころでした。悪戯をすると首筋に息を吹きかけるというこの“生きもの”の話を、トーベはよほど印象深く思ったようです。当時の日記に挿絵とともにそのことを書き残しています。その後トーベは15歳にして政治雑誌「ガルム」に風刺画を描くようになり、やがて自分のサインの横に鼻の長いムーミンの原型(スノーク)のようなイラストを添えるようになりました。1943年ごろのことです。

『小さなトロールと大きな洪水』は戦後まもない1945年に出版されました。表紙をいれても50ページにも満たない小作品でしたが、これがのちに世界中で愛されるようになるムーミン物語の第一作となったのです。

その序文にトーベは、1939年の第二次世界大戦勃発のときから仕事がいきづまり、絵を描こうとしても仕方がないと感じていたこと、そこで物語を書いてみようと考え、自分が風刺画を描くときにサインがわりに添えていた“生きもの”を主人公とし、ムーミントロールと名付けたということを綴っています。

ムーミンはトーベにとって、戦争という冬の時代、爆撃にさらされる日々のなかで、切実な思いで生み出したものだったのです。

point 2 芸術一家の中のトーベ

トーベの父ヴィクトルは、フィンランドでは名前が知られた彫刻家でした。母のシグネもイラストレーター兼デザイナーとして活躍していました。この両親のもと、トーベもまた幼くしてアーティストを志すようになります。それは芸術一家に生まれた子の「宿命」として、まったく自然なことだったのでしょう。

映画には、この三人が同じ空間で「創作」に勤しんでいるシーンが出てきます。父ヴィクトルが彫塑用粘土をつかって巨大な人物作品を制作する傍らで、母シグネが作業テーブルに向かって絵筆を取って何かを描いています。この二人から少し離れたテーブルでは、トーベがペンを使ってカリカリと小さな挿画を描いています。

一見すると芸術一家の平和な「創作の午後」のシーンのようですが、そこで交わされる会話によってピリピリした不穏な空気が流れます。このお父さんは娘であるトーベが、彫刻や絵画といったファインアートではなく新聞や雑誌の仕事に勤しむことに批判的なのです。お母さんは、父と娘の険悪な雰囲気を感じていますが、無表情を装って介入しようとはしません。

じつはヤンソン一家の経済状況は決して楽ではありませんでした。ヴィクトルの作品は芸術的評価こそ得ていたものの、経済的成功には結びついていなかったのです。家計を支えていたのは、おもに母シグネの商業的な創作活動でした。十代のころから母とともに政治雑誌に風刺画を描き報酬を得ていたトーベは、そのことをよくよく知っていたはずですし、なんとか自分の腕で家計を扶けようともしてきたのでしょう。にもかかわらず、母や自分の仕事を否定するかのような物言いをする父のことを、トーベが疎んじたとしても十分理解できることです。

このシーンのあとトーベは、父の干渉を避けるかのように家を出て(父と政治的意見の対立があったとする資料もあります)、爆撃を受けて崩壊しかけているような建物の最上階にある部屋を借ります。窓ガラスが割れ寒風が吹きこむ瓦礫だらけのこの部屋を、トーベは楽しそうに生き生きと自分好みに改修していきます。戦争の時代の終わりが見え始めていた1944年のこと、トーベ30歳のときでした。以降2001年に亡くなるまで60年近くを、トーベはこのヘルシンキ市内のアパートを住まい兼アトリエとしていきます。

ちなみに、トーベには二人の弟がいました。すぐ下の弟ペル・ウロフ・ヤンソンは写真家となり、トーベの写真を多く撮影しています。末の弟ラルス・ヤンソンは姉と同じように小説家・漫画家となりムーミン作品の制作や英訳を手伝い、1960年以降は姉に代わってムーミンの連載漫画を引き継いでいきます。

point 3 画家としてのプライド

トーベがちょうどムーミンの原型となるキャラクターを生み出していた1943年ころに、初の油絵の個展も開いています。戦時中であるにもかかわらず、多くの作品を販売することができたようです。このように、トーベ自身は収入のために雑誌の仕事をこなしつつも、父と同じようなファインアート=芸術作品を制作することも決してあきらめていなかったようです。

映画では、のちにトーベの恋人となる左翼政治家で哲学者のアトス・ヴィルタネンとの出会いのシーンで、トーベの画家としての矜持を垣間見せていました。ヴィルタネン夫妻が主宰するパーティ会場でのこと、夫人がトーベの自己紹介を受けて、すぐに彫刻家である父の名を持ちだします。自虐的に「偉大なる彫刻家の、薄い影のような娘です」と応えるトーベに対し、あわててアトスがトーベのすぐれた風刺の才能をほめそやしますが、今度はトーベは「私は画家です」と意固地に言い張るのです。

このシーンに象徴されているように、トーベは有名すぎる父の名の影で、芸術のための創作(油絵)と経済のための仕事の「あいだ」で、つねに葛藤しつづける人物として描かれています。また誰よりも激しく心身の自由を求めながらも、思うように経済的自立が果たせずにいます。そのためアトスのような頼れる男性の庇護をつい求めてしまうのです。

トーベは創作のときも恋人や友人たちと会う時も、ひっきりなしにお酒を飲み、タバコを吸います。気楽なパーティも大好きだったようです。そういう奔放で磊落なふるまいをする一方、つねにどこか自信喪失気味で自意識過剰、寂しがりで脆さも持った女性として描かれていました。

トーベを演じるアルマ・ポウスティはフィンランドやスウェーデンの舞台や映画で活躍する女優で、トーベ・ヤンソン生誕100年記念して制作された舞台『トーベ』(2014年)でもトーベを演じていたそうです。30代から40代にかけてさまざまな葛藤に苛まれながらも、愛情にも友情にも創作にも全力でエネルギーを注ごうとするトーベの必死さを、とても魅力的に演じていました。

point 4 トーベの油絵作品について

映画の後半、トーベのムーミン作品が人気を得て、当時世界最大の発行部数を誇っていたイギリスの「イブニング・ニュース」から、それまでトーベが得たことのない高報酬で連載漫画の依頼を受けるシーンがあります。このときのトーベの表情は、これで食べることを心配せずに仕事に専念できるという安堵が溢れて輝いていました。

実際にも「イブニング・ニュース」の連載によってムーミン人気は世界的に広がっていくことになります。ただしトーベは〆切に追われてムーミン漫画を生み出しつづける日々に次第に疲弊していき、本来の芸術作品に費やす時間がないという深刻な悩みを抱えるようになり、ついにはムーミンを憎みさえするようになっていったそうです。

そこまでトーベがこだわりつづけた芸術作品というのは今日、どのような評価を得ているのでしょう。『ムーミンを生んだ芸術家 トーヴェ・ヤンソン』(新潮社)に、そのことが少し触れられています。日本におけるトーベ・ヤンソン研究の第一人者である冨原真弓さんが編集したビジュアル満載のMook風の本です(幼少期にムーミンコミックスを愛読し、大人になってもムーミングッズについつい手を出してしまう私が、たまたま手元に持っていた本です)。

それによると、トーベが自分は画家であるというプライドを持ち続けていたにもかかわらず、その画業の評価や研究はずっと遅れてきたそうです。数少ないトーベのアート作品の研究書をあらわしたクルスコップという著者は、トーベの絵は古い世代の画家たちの影響を受けすぎていて新鮮味に欠けるという厳しい判定をしているのだとか。

本に紹介されている油絵作品を見ると、初期は印象派風、次には表現主義風、最後はフランスのニコラ・ド・スタールふうの抽象画というように、トーベの作風は時代によって変遷をしていたようです。どれもが、それぞれの時代の流行様式を過不足なく備えたような作品で、強烈な個性はあまり感じません。既視感ばかり覚えるものです。

こと油絵というジャンルについては、トーベは一方的な片思いに終始していたということになるのかもしれません。けれどもそのように意のままにならない芸術への焦がれる気持ちや切ない思いがあったからこそ、トーベが産み出したムーミン・ワールドが、たんなる児童漫画や児童文学の枠組を超え、深い精神性を湛えた作品として世界中で評価されるにいたった面もあるのではないでしょうか。

point 5 踊りはじけるトーベ

映画の冒頭で、アメリカのジャズ音楽を聞きながら、ちょっと不器用に、烈しく体を揺さぶりながら踊り狂うトーベ=アルマの姿が映し出されます。表情を見るより先に、この弾け切った踊りによってトーベ=アルマの魅力が観客に刻印されるオープニングです。

じつはこのシーンは映画の中盤以降、トーベが創作上と恋愛上の問題を抱えている状況の中、酔っぱらって踊りまくるというかたちで再現されるのですが、最後の最後になって、エンドクレジットとともにトーベ本人が、同じようなスタイルで踊りはじけている記録映像が流されます。

バリルート監督のインタビュー記事によると、トーベは実際にアメリカジャズが大好きだったそうです。またじつはトーベを演じたアルマ・ポウスティの祖母がトーベの友人で、その祖母の話ではトーベは踊りも大好きで、仔馬のようなぎこちない足取りだったけど、自分なりのリズムでしょっちゅう踊っていたようです。

芸術をめぐる父との確執や経済的苦労、創作上の悩み、さらに後述するような異性・同性との恋愛沙汰などを抱えながらも、何ものにも縛られずにひたすらに、一途に我が道を突き進んだトーベの生き様が、映画の冒頭とラストのあのぎこちなくも自由奔放なダンスに象徴されているようです。

point 6 スナフキンのモデル、アトスとの関係

トーベは男性とも女性とも恋愛関係を結んでは、長きにわたる友情や愛情を育み、創作の糧にしていきました。

上述したようにパーティで出会ったアトス・ヴィルタネンにはトーベのほうから積極的にアプローチしていきます。出会って間もないのに、アトスが既婚者であることを知りながらサウナ(フィンランド式サウナです)に誘い、堂々たる脱ぎっぷりで誘惑してモノにしてしまうのです。このサウナのエピソードが本当のことなのかどうかわかりませんが、トーベがアトスとの思い出を記した手記には、アトスの屋敷のパーティで出会ったことが綴られているようです。

トーベはアトスのことを「生きる喜びを体現した哲学者」と評していました。政治雑誌の編集長をつとめ、社会主義を掲げる国会議員になり、戦時中は地下にもぐって反戦運動に従事するなど、熱くて精力的な活動家だったようです。ムーミンに登場するキャラクターのなかでも屈指の人気を誇るスナフキンは、このアトスをモデルにしたと言われています。まさにアトスは、自由をこよなく愛し、ときに鋭い哲学的警句を口にするスナフキンのような男性だったようです。

ただし映画でアトスを演じるシャンティ・ローニーは、スナフキンのようなニヒルでクールな男性とは程遠く、思い込んだら一途に突き進むトーベに振り回される愛すべき中年男性といった風情でアトスを演じています。アトスはついに離婚を決意しトーベと結ばれることを望みますが、そのときにはトーベの気持ちはヴィヴィカに攫われています。にもかかわらずトーベがアトスに(やや強引に)プロポーズし、ようやく婚約寸前までいくのですが、本当に思っているのはヴィヴィカであることをトーベの口から聞かされ、さすがに寛容なアトスも深く傷ついていきます。

このトーベの思いを知ったアトス=ローニーと、アトスを傷つけたことを知りながらもヴィヴィカへの募る思いを隠せないトーベ=アルマが、夜明けにテラスで身を寄せ合うシーンは、映画を見終わったあとも余韻に残るほど切なく美しいシーンでした。この映画、ハリウッド映画とはちがって、目の覚めるような美女や美男は一人も登場しないのですが(失礼!)、そのせいでかえってこういう心の機微が触れあうシーンが、まるで身につまされるようにリアルに、印象的に響いてくるように思いました。

実際のトーベとアトスも、二度ほど婚約寸前までいきながら結婚にはいたらず、うやむやなまま交際をつづけていたようです。やがてアトスは舞踊家の女性と結婚し、トーベは新しい女性のパートナー、トゥーリッキと出会い同棲するようになります。それでもアトスとトーベは、友人同士としての関係はずっと保ち続けたようです。

point 7 ヴィヴィカとの燃える恋

映画はアトスとの恋愛沙汰を伴奏にしながら、ヴィヴィカとの同性愛の顛末を主軸に描いていきます。

ヴィヴィカはトーベよりも3歳年下の舞台演出家です。父親が市議会議長をつとめるブルジョアで、トーベと出会ったときにはすでにオーストリア人の夫がいました。映画では二人の関係は、ヴィヴィカがトーベに、父親のパーティの招待状のためのイラストを依頼したことから始まります。パーティに参加したトーベを、ヴィヴィカはテラスでダンスに誘います。さらに「女性とキスしたことはあるか」と尋ね、積極的にトーベを落とそうとします。

比較的小柄なトーベ=アルマに対して、ヴィヴィカを演じるクリスタ・コソネンは大柄で、宝塚の男役のような華やかさをもった女優です(映画のHPにはヴィルヌーヴ監督の『ブレードランナー 2049』に出演して世界的注目を集めたと書いてありますが、はて、どの役だったのか、調べてみたけどはっきりしません)。こんな女性に言い寄られたら、のんけの女性だってうっとりその気になってしまうだろうと納得させられるような迫力の持ち主です。

案の定、トーベはすっかりヴィヴィカに夢中になります。それまで男性の恋人はアトスも含めて何人かいましたが、女性との恋は初めてのことでした。二人はヴィヴィカの寝室で、トーベのアトリエで愛を交わし合います。けれども当時フィンランドでは、同性愛は精神疾患と見なされた上に懲役刑が課せられる犯罪とされていました。そのため二人は、逢瀬のときはもちろん、手紙を交わすときも送り主の名を伏せるなど、慎重にふるまいます(ヴィヴィカのほうがより慎重だったようです)。

ムーミン作品に登場するトフスランとビフスランは、そんな二人の関係を反映させたキャラクターでした。トフスランはトーベの「T」を、ビフスランはヴィヴィカの「V」を込めた名前です。この二人はどこにいくにも一緒で、ほかの人には伝わらない「あべこべ言葉」で秘密の話を交わします。トーベとヴィヴィカも手紙のなかで同じような言葉を暗号のように交わし合いました。

けれどもじつはヴィヴィカにはトーベだけではなく、何人もの女性の恋人がいました。仕事のためにパリに行っていたヴィヴィカの帰国に合わせ、トーベが歓迎会を準備したうえで空港(駅?)まで迎えに行くと、ヴィヴィカはパリで出会った美しいダンサーを連れ帰ってきていました。トーベはヴィヴィカを自分のものだけにしたいのですが、ヴィヴィカにはそういうつもりはないのです。トーベは愕然とします(それでやけくそのようにアトスにプロポーズし、それでもヴィヴィカを思いきれずに、アトスのことを傷つけてしまうのです)。

ヴィヴィカとの胸焦がすような恋愛関係は数週間で終わってしまいますが、実際にはその後も二人は長く友情を交わし合いました。映画ではヴィヴィカが、トーベが身過ぎ世過ぎのために描いているものと恥じているムーミンの挿絵に関心を持ち、その価値を認め自信を持たせていきますが、これも実際にあったことのようです。さらにヴィヴィカはトーベを励まして脚本を書かせ、『ムーミントロールと彗星』を舞台化し大成功に導きます。

トーベは、ヴィヴィカの父からの依頼で、ヘルシンキの市庁舎に二枚の壁画(フラスコ画)を描く仕事を得ますが、映画ではそれも、ヴィヴィカがトーベの苦境を救うために手をまわしていたことを暗示していました。この依頼に対してトーベは「都会のパーティ」「田舎のパーティ」という連作を描き、そのなかにひそかにヴィヴィカの姿とトーベ自身の姿を描いていました(ムーミンも描かれています)。燃えるような恋を経験した二人の女性の思い出が封印されたこのフレスコ画は、現在はヘルシンキ市立美術館に収蔵されているそうです。

point 8 生涯のパートナー、トゥーリッキとの出会い

1957年、かつてトーベの恋人でよき友人となっているサム・ヴァンニの個展がパリで開催されます。すっかりムーミン作家として名を挙げていたトーベも駆けつけます。ずっと前髪を下ろしたボサボサのボブカットだったトーベの髪型が、このころには髪をきっちり撫でつけて額を出すようなスタイルに変化し、落ち着いた雰囲気を湛えています。経済的安定を得て、ファッションにも気を配るようになっているようです。

トーベは、めざしていた画業から大きくずれてしまった我が身を振り返り、サムの成功を素直には喜べないようです。また展覧会のあと、パリのバーで偶然、またしても新しい女性を連れているヴィヴィカと再会します。思いあまってバーを飛び出しセーヌ河岸を一人で歩くトーベを、ヴィヴィカが追いかけてきます。必死の思いでトーベはヴィヴィカに思いを伝えますが、ヴィヴィカは「私が愛するのはパリ」と言って逃げてしまいます。トーベは、ヴィヴィカが生涯を分かち合うパートナーにはなりえないことをようやく思い知ります。

でもじつは、このヴィヴィカとの再会と相前後して、トーベに特別な感心を寄せる新しい女性が登場しています。やはりフィンランドでグラフィックアーティストとして活躍するトゥーリッキです。トゥーリッキこそは、以降トーベと40年以上もの長きにわたる生涯のパートナーとなる女性です。

実際にはトーベは1955年、クリスマスパーティでトゥーリッキと出会っています。そのときのことを「庭が水を得て、私の花がやっと咲けるようになったっていう気持ち」とトーベは書き残しています。1958年に発表した物語作品『ムーミン谷の冬』には、トゥーリッキをモデルにした新しいキャラクター「トゥーティッキ」(おしゃまさん)が登場しています。

『ムーミン谷の冬』は子どものころ私が愛読していた一冊です。家族のなかで一人だけ冬眠から醒めてしまったムーミンの寂寞感が子ども心にも痛切に感じられて、そのころ家族で夢中になって見ていたテレビアニメのムーミンとはまったく違う世界観が込められていることを、覚束ないながらもうっすらと感じ取っていた作品です。

トーベは、この作品で描いた冬の世界は、加熱していくムーミン・ブームによって激変してしまったトーベ自身の環境をあらわしたものだと語っていたそうです。ムーミンがトゥーティッキに寄り添われて冬の世界を冒険していくのと同じように、この作品を描いた当時のトーベが心身ともにトゥーリッキに支えられたことも明かしています。

『ムーミン谷の冬』から2年後の1959年、「イブニング・ニュース」との契約終了を機に、トーベはムーミンのマンガ連載を弟のラルスに引き継ぎます(ラルスによる連載は1975年まで続きます)。以降は画業とともに、ムーミン物語を含む児童文学、さらには大人向けの文学作品に精力を注いでいきます。一方、トゥーリッキはムーミンを立体作品や映像作品にして発表していきます。

トゥーリッキという伴侶を得て、トーベもムーミンも、ますます自由で冒険的な創作の世界で生き続けていくことになったわけです。

映画は、ヴィヴィカへの思いを断ち切ったトーベのアトリエを、トゥーリッキが訪ねていくところで終わっています。演じるヨアンナ・ハールッティは写真で見る限り、トゥーリッキの面影よりも、トーベの描く トゥーティッキ のほうの面影を色濃く感じさせる風貌でした。

番外:トーベが見つめたフィンランドの戦争

映画はフィンランドの戦争のことは詳しく触れませんが、トーベの生き方に多かれ少なかれ影響を与えたことは間違いないと思います。私が個人的にフィンランドの戦争に関心をもっているということもあり、以下の考察も加えておきます。

そもそもフィンランドは大国ロシアと国境を接し、地政学的につねに侵略戦争に脅かされてきた歴史をもっています。第二次世界大戦ではソ連の侵略を封じるためにナチスドイツと手を携えて闘い、そのために戦後も「枢軸国側」と見なされるという苦難の歴史をたどってきました。

トーベが「絵を描けなくなった」と綴っていた1939年、第二次世界大戦が勃発して間もなく、対独戦線を有利に運ぼうとするソ連がフィンランドに侵攻します。フィンランド軍はマンネルヘイム将軍のもとすさまじい抵抗戦を展開し、なんとか持ちこたえます。国際社会からソ連への批判が高まったこともあり、1940年にいったんは平和条約が締結されますが、フィンランドはカレリア地峡など領土の約1割をソ連に割譲させられてしまいます。これが第一次「ソ連―フィンランド戦争」、通称「冬戦争」です。

その後も続くソ連からの圧力、ノルウェーやスウェーデンの中立主義などによって孤立し追い込まれていったフィンランドは、ヒトラーのドイツの軍事援助を得て、1941年の独ソ戦の開戦に乗じて、ソ連領となったカレリア地峡に侵攻を仕掛けます。けれどもこのために、フィンランドはドイツやイタリアや日本などと同じ枢軸国側と見なされ、連合国側から敵視されることになるのです。

それでもフィンランドはソ連軍の猛攻になんとか耐え続けました。が、1943年のスターリングラード攻防線でドイツが敗北してからは、戦局が悪化していきます。1944年にいったん講話に踏み切ろうとするのですが、物資不足に窮して再びドイツと協定を結び戦争を継続。7月、イハンタラ近郊で熾烈な先制攻撃を仕掛けソ連軍を壊滅させ、これをチャンスとばかりになんとか講話を申し出て休戦条約の調印に持ち込みますが、その結果、ふたたび領土の割譲と3億ドルもの賠償金という不利を被ることになったのです。これが第二次「ソ連―フィンランド戦争」、通称「継続戦争」です。

「冬戦争」「継続戦争」の二つを合わせて、フィンランド側の戦死者・行方不明者は約85000人、ソ連側は32万7000人とされています。フィンランドの対ソ戦争の猛攻ぶりがうかがえる数字です。この戦争によってフィンランドは結果的にソ連にカレリアを奪われ、多額の賠償金も支払わされました。またナチスドイツと手を組んだために国連憲章の「敵国条項」に含まれてしまうなど理不尽な目にも遭いました。それでもフィンランドはソ連という大国に蹂躙されそうになりながら、自分たちの力で独立だけはなんとか守り抜いたのです。

フィンランドが死に物狂いでソ連と闘っていた時代、トーベはヒトラーやスターリンを痛烈に批判する風刺画によって若くして評価を得ていました。ドイツ・ソ連との関係がめまぐるしく変化する政局の中で、トーベの作品はしばしば検閲にひっかかり危険視されることもありました。でもトーベは、世界情勢をふまえてファシズムへの批判精神を勇気をもって貫いたのです。

創造性においても生き方においても自由を希求しつづけたトーベの魂は、フィンランドのこの厳しい「冬の時代」を通して育まれたものと言ってもきっと過言ではないと思うのです。

私ごとですが

子どものころテレビアニメはもちろん、親からプレゼントされたムーミン物語やムーミンコミックにも夢中になった私にとって、この作品は、映画館でチラシを見かけたときからなんとしてでも見たい一本になっていました。期待に違わず、トーベの一途で奔放な生き方や人間性がまぶしく、アトスやヴィヴィカなどトーベをとりまく人々の魅力までも胸に沁みてくる秀作でした。

トーベの同性愛のことは多少知ってはいましたが、この映画を見てから改めていろいろな記事や資料を読みました。トーベの恋愛は相手が男性であっても女性であっても、互いの思想や創造性に深い影響を与えあうような関係を育んでいたことを知りました。今日言われるようになったジェンダー問題の観点からしても、トーベの恋愛観や生き方はかなり先駆的だったのではないかと思います。

じつはこの映画は、監督のみならず、脚本のエーヴァ・プロト、撮影のリンダ・ワシュベリと、主要スタッフも女性たちで占められています。おそらくバリルート監督やこれらの女性スタッフたち、また主演のアルマ・ポウスティは、トーベの自由な恋愛観や人生観への共感を交換し合うようなコミュニケーションを重ねながら、この作品に取り組んでいったのでしょう。作品のさまざまなシーンから、そのような女性スタッフ・キャストたちのトーベに対する共感や愛情が皮膚感覚で伝わってくるように思いました。

フィンランドといえば、2019年末に34歳の女性首相が誕生するなど、先進的ジェンダー平等国として知られています。ジェンダーギャップによる格差を数値化しランク付けした指数で、2021年には1位のアイスランドに次いで2位となっています(156ヵ国中の順位。日本は120位)。

こういう国だからこそ、こういう映画がつくれたのかという納得感もあります。もちろん、トーベのような女性の生き様が、フィンランドの女性たちを勇気づけ、活躍を後押ししてきたという側面もきっと大きいのでしょう。