アーティストとモデルの神経ぎりぎりの攻防戦。

ジャコメッティの創作の秘密が洒脱に描かれる逸品。

映画の紹介

ひとつの顔を見える通りに彫刻し、描き、デッサンすることが、私には到底不可能だということを知っています。にもかかわらず、これこそ私が試みている唯一のことなのです。――アルベルト・ジャコメッティ

長く細く引き延ばされた人体彫刻などで、生前から世界中で高い評価を得ていたジャコメッティ。その創造の秘密はジャコメッティ自身の手記(『エクリ』『私の現実』など)を通しても知られていますが、作品のためのモデルをつとめた人々のレポートなどでも詳細に伝えられています。本作は、そんな一人、アメリカ人美術評論家のジェイムズ・ロードの体験記をもとにしています。脚本・監督はスタンリー・トゥッチ。ジャコメッティとジェイムズが一枚の肖像画をめぐって、神経ぎりぎりの攻防線を展開しつつ共闘していく18日間を、なんとも洒脱に軽妙に描いた、愛すべき映画です。

原題:Final Portrait

制作:2017年 イギリス

脚本:監督:スタンリー・トゥッチ

キャスト:ジェフリー・ラッシュ アーミー・ハマー トニー・シャルーブ

映画の見どころ

point 1 スタンリーのジャコメッティ愛

ジャコメッティは個人的にもっとも好きなアーティストの一人です。この映画のことを知ってからというもの、公開を楽しみにしていました。が、監督があのスタンリー・トゥッチと聞いて、ちょっと怪訝に思ったものでした。

スタンリー・トゥッチといえば、「プラダを着た悪魔」や「Shall We Dance」のちょっぴり男おばさんぽいキャラクターや、「ラブリー・ボーン」の怪しすぎる連続少女殺人鬼役の印象があまりにも強烈で、クセの強いバイプレイヤーとしてしか知っていませんでした。すぐれた脚本家であり監督でもあるということを知らなかったのです。

スイス生まれながらパリで活躍したジャコメッティを、アメリカ人監督が撮るというだけで、違和感も覚えていました(完全に英語圏の映画になってしまうのでしょうし)。ましてや監督があの怪優ということで、興味半分・不安半分な気持ちで映画館に行きましたが、まったく杞憂でした。終始くすくす笑いが観客から起こるような映画だったことは確かに意外でしたが、でもそれも含めて、私はこの映画の洒脱さがとても好ましく思いました。

トゥッチ監督がジャコメッティの愛すべき傍若無人ぶり、芸術や人間に対する洞察力とユーモアを強調して描いてくれたおかげで、ジャコメッティの新しい魅力を知ったような気さえしました。

当然のことながらトゥッチ監督は熱烈なジャコメッティファンです。本作の原作になるジェイムズ・ロードの『ジャコメッティの肖像』も、「芸術に関わるすべての人にとってバイブルだ」というくらいに愛読していたばかりか、ジェイムズ本人から直接映画化権を入手し、ジャコメッティとの思い出話をいろいろ聞かせてもらうという経験もしていたそうです(映画パンフレットより)。となれば、トゥッチ監督がこの映画をつくることは、意外どころか、むしろ必然だったということですね。

きっと、ジェイムズと知り合ったことで、ジャコメッティのエキセントリックだけど魅力的な人間像が、監督のなかにリアルに育まれていったのでしょう。この映画のからりとしたユーモアや洒脱さは、そこから生まれてきたものなのだろうと思います。

point 2 ジェフリー・ラッシュのなりきりぶり

この映画より少し前、ナショジオチャンネルのドラマ「ジーニアス」で、ジェフリー・ラッシュがかのアインシュタインを演じていました。もとよりジェフリー・ラッシュは出演作がどれも話題になるような名優です。私も「パイレーツ・オブ・カビリアン」から「英国王のスピーチ」まで、ジェフリーの出演作はどんな映画でもできるだけ見ておきたいと思っているファンです。

「ジーニアス」はアインシュタインの天才ぶりとともに女癖の悪さなどのだらしないところも描いていておもしろかったですが、やはりジェフリーのなりきりぶりがなんといっても見事でした。以来、私の記憶のなかではアインシュタインの顔といえば、半分ジェフリーの顔になってしまいました。

それを見た直後だったので、ジェフリーが今度は完全にジャコメッティになりきっていることに、感心しきってしまいました。ジャコメッティの写真や映像も多々残されていますし、ジャコメッティの風貌はよく知っているつもりでしたが、またジャコメッティの風貌はジェフリーよりもいくぶんシャープでハンサムだと思うのですが、この映画を見てからは、私のなかのジャコメッティ像もまた、半分ジェフリーにすり替わってしまいました。いや~、俳優ってすごい。ジェフリーってすごい。

プロダクションノートによると、ジェフリーをジャコメッティの風貌に似せることは難しくなかったようですが、体格がまったく違っていて、実際のジャコメッティはジェフリーよりも背が低くがっしりとしていたそうです。そこで衣装にいろんな詰め物をしたり幅広のズボンをはいたりすることで、あのジェコメッティの猫背のずんぐりとした容姿をつくりあげたのだそうです。

point 3 ジャコメッティの創作の秘密

当然のことながら、姿かたちを似せるだけではジャコメッティ映画にはなりません。またこの映画はジャコメッティのアトリエの様子なども細部にいたるまで再現をしていますが、それだけでも足りません。生前から世界的名声をほしいままにしながら、決して完成することのない目標と格闘しつづけた孤高の芸術家の創作の秘密にどれくらい迫れるかということが、この映画のいちばんの見どころになっていくはずです。

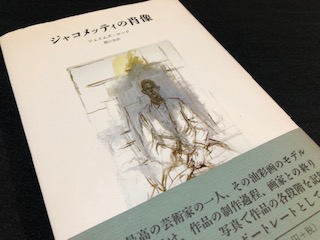

幸い、原作のジェイムズ・ロードの手記『ジャコメッティの肖像』には、18日間にわたって繰り広げられた制作プロセスの詳細な観察記録が綴られています。映画はそのジェイムズの記述内容も忠実に再現しているようです。

たとえば、ジェイムズがモデルを引き受けた第一日目、ジャコメッティはアトリエでなかなか肖像画をスタートさせようとせず、乾燥防止のために布でぐるぐる巻きにされた胸像の布を剥がし、バケツに汲んだ水で湿らせて再び巻き付けるといった「手すさび」にしばらく没頭したりします。

それからやにわにイーゼルを所定の位置に置き、その正面に小さな椅子を置いてジェイムズを座らせます。イーゼルと椅子の位置は厳密に決められていて、床にそのための印がつけられています。ジェームズによると、ジャコメッティの頭からモデルの頭まで1メートル20㎝か30㎝ほど離れ、モデルに対して45度の角度でカンバスが自分の正面になるようにきっちり置かれます。

描くときは8~9本ほどの筆を一束にしてパレットとともに左手に持ち、そのうち3本ほどを使って、目は絶えずモデルのほうを向きながら、絵筆の端を持ち腕を伸ばし気味にしてカンバスに向かい、最初はもっぱら黒い絵の具でデッサンをするように描いていきます。

映画は、このようにジェイムズが観察したとおりの、アトリエでのジャコメッティの振る舞いを細やかに描出していきます。

さらには、カンバス上に実際にジャコメッティがいま描きつつあるかのように、絵の具が塗り重ねられていく様子も頻繁に映していました。この再現はいったいどのようにしたのかわかりませんが、ジャコメッティの贋作ができるくらいの腕のいいアーティストが監修しているのでしょう。ジャコメッティの肖像画に関心をもつ者には、たいへん興味深いカットでした。

もちろん、アトリエのシーンには映画的な「演出」もあるようです。たとえば描いているときのジェフリー=ジャコメッティはほぼ咥えタバコで、ひたすら目でモデルを凝視しながら無言で手を細かく動かし続けています。ジェイムズの手記では、実際のジャコメッティはタバコの火をつけ左手にもったまま、ときたまほんの一服をするだけだったようですし、また描きながらいろいろな話をひっきりなしにし続けていたようです。

ジャコメッティの制作中の記録映像も残されていて、いまやYouTubeで見ることができます。私が見たものはモデルを前にしている映像ではなく、ジャコメッティがたぶんにカメラを意識しているような印象も受けましたが、それでも彫像を扱うときも筆をもつときも、映画で描かれていたよりもずっと淡々としているようでした。映画は、ジャコメッティの創作シーンをいくぶんエモーショナルに演出しているのではないかと思います。

point 4 ジェイムズの顔とアーミーの顔芸

肖像画を描き始めた初日、ジェイムズの顔をしげしげと見ながら、ジャコメッティがこんなことを言います。「冷酷な顔だな」「凶悪犯に見えるぞ」「見たままを描いたら君は逮捕されるな」。二日で書き上げるという約束があっさり反故にされて、アメリカに帰るフライトを変更したばかりのジェイムズに対しても、「横顔はまるで変質者だな」。

これは実際にあったことで、ジェイムズの手記に残されているジャコメッティの言葉です。ハンサムなアーミー・ハマーが相手では、ジャコメッティの悪態もただのユーモアのように聞こえますが、おもしろいことに実際のジェイムズの写真をみると、アーミーにくらべて確かにちょっと悪相というか、見ようによっては凶悪犯めいている濃ゆい顔なのです。この顔に対して「凶悪犯」だの「変質者」だのと失礼なことを言ってのけるジャコメッティ自身が、かなりの変人なのでしょうけれど。

もちろんジェイムズは、ジャコメッティのことを信奉するよき理解者であり若い友人です。映画同様に、ジャコメッティから何を言われても笑ってやりすごしてますし、ジャコメッティのモデルとなることを心から光栄だと思っていたようです。

プロダクションノートでは、トゥッチ監督は映画のキャスティングに大変満足していたものの、最初アーミーがハンサムすぎることに少し不安をもっていたと記されています。でも私は、ジャコメッティの目そのものとなって、カメラがアーミーの顔を舐めるように目や鼻や口元を何度もアップで撮り続けるのを見ながら、ハンサムすぎる顔立ちのアーミーでよかったと思いました。これはこれで映画的至福というものです。

また、アーミーといえば、「君の名前で僕を呼んで」評にも書きましたが、若手のなかでは繊細な顔芸ができる希有な俳優だと思っています。この映画でも、ジャコメッティへの敬愛心は決して失わないものの、何度フライトの予定を変更しても肖像画が完成に向かわないことに、次第に焦りや不安やいらつきを持ち始め、キレそうなくらいにストレスがたまっていくジェイムズの心境を、ほとんど目つきや表情だけで細やかにあらわしていました。

全編にわたって、ジェフリー=ジャコメッティとアーミー=ジェイムズの二人がほとんどアクションもなく、差し向かいでじっと見つめ合っているシーンが多く、まるで密室の心理合戦のような映画です。

ジェフリー=ジャコメッティが、しょっちゅう「Fuck!」と叫んでは(ほんとうはフランス語で「Merde」と言うべきなのでしょうが)、「書けない」「ダメだ」と癇癪を起こしたりする大仰な演技で魅せていくこともあり、アーミー=ジェイムズの抑え気味の緻密な演技は、好感がもてるだけではなく、密室劇としてとてもバランスがよかったように思います。

point 5 ちら見えする矢内原伊作

モデルを始めて4日目、ジャコメッティから「あと1週間もらえないか」と言われ、徐々に不安を抱きはじめるジェイムズがアトリエに行くと、矢内原伊作が遊びに来ているというシーンがあります(演じているのはTakatsuna Mukaiという日本人らしいですが詳細は不明)。

矢内原は哲学者で、パリ大学留学中にジャコメッティと出会い、ジェイムズ・ロードと同じように肖像画のモデルをつとめ、当初の予定が過ぎても完成をみず、そのまま72日ものあいだポーズをしつづけたという経験をしています。これが1956年のこと、ジェイムズがモデルをしたのは1964年ですので、矢内原のほうがジェイムズの「先輩」になるわけです。矢内原もまたその体験を手記『ジャコメッティとともに』に詳細に記しています。

矢内原とジャコメッティのセッションはその後も何度かにわたって繰り返され、最終的にのべ230日ものあいだ矢内原はモデルをし続け、20点の油絵と2点の彫刻が生み出されています。ジェイムズが過ごした時間よりも遙かに長く、またジャコメッティのアートに大きな影響を与えたのもこの矢内原のほうだったのです。

映画公開の少し前、2017年に国立新美術館で開催されたジャコメッティ展にも矢内原の肖像やスケッチがいくつか展示されていました。カタログには、なぜジャコメッティがそこまで執拗に矢内原の肖像に没頭したのか、その理由について、「目に見えたものを見えるがままに描くという、単純そうでありながら誰もなしえなかった困難に立ち向かうジャコメッティにとって、どこまでも共闘してくれるモデルの存在が欠かせなかった。東洋人としての美徳をもちながら西洋哲学にも通じ、ジャコメッティの芸術への深い見識をもつ矢内原こそがその希有な挑戦者たりえた」といったことが書かれていました。

それはそれ、映画では、この矢内原のことを、ジャコメッティの妻アネットの公認の恋人としてさらりと描いていました(そのことも矢内原が手記に書いています)。しかもジャコメッティが執着する娼婦カロリーヌとアトリエでいちゃついているときに、アネットはアトリエの向かい側の寝室で矢内原とよろしくやっているという、きわどいコメディにしていました。

point 6 愛すべき弟、ディエゴ

ジャコメッティとジェイムズの密室劇に、ときおり介入してくる弟ディエゴが、とてもチャーミングです。トゥッチ監督の映画の常連俳優らしいトニー・シャルーブが演じています。ドラマ「名探偵モンク」の主人公、強迫神経症の探偵役で知られていますね。

ジャコメッティの一歳年下のディエゴもまた彫刻家であり、動物や植物などのモチーフを取り入れた独創的な家具作家としても知られていました。ジャコメッティの芸術のいちばんの理解者でもあり、長きにわたり作品のモデルをつとめていました。

映画では、ジャコメッティの作品の台座をつくったり、マネージャーのように画廊との交渉を担ったり、ジェイムズのフラストレーションを絶妙に癒やしたりと、随所に登場してはなんともいい味を出しています。画廊からせしめた大金を前に、悪ガキのようにはしゃいでジェイムズを半ばあきれさせる兄弟の姿も印象的でした。

ジェイムズがジャコメッティよりもむしろ、ディエゴのほうと気心が知れた間柄であるようにも描かれています。映画パンフレットのなかでアーミー・ハマーが、「調べてみたところ、(ジェイムズ)ロードは実際にはディエゴと一緒にいる時間のほうが長かった。ロードとディエゴのあいだには感情的な関係があって、それはロードとジャコメッティ、ジャコメッティとディエゴのあいだにあるものとも違っていた」と語っています。映画の脚本は、このジェイムズとディエゴの友情をうまく生かしているようです。

終盤、神経衰弱気味のジェイムズの宿を訪ねて、ディエゴが自作の鳩の作品をプレゼントするシーンがあります。それまで「期限を切るべきだ」というディエゴのアドバイスに従うことを躊躇としてきたジェイムズでしたが、ジャコメッティのキリのない描き直しをやめさせるアイデアを思いついてディエゴに相談します。ジャコメッティをずっと尊崇しながらも、その性癖にほとほと困らされている二人の心情と企みが通じ合う、微笑ましいシーンでした。

point 7 二人の女――アネットとカロリーヌ

ジャコメッティと妻のアネットの関係も、とても気になります。アネットはジャコメッティの22歳年下で、1949年、ジャコメッティが48歳のときに結婚しています。作品に没頭しすぎて生活を顧みないだけならまだしも、堂々と愛人をアトリエに連れ込むジャコメッティに対する不満もあって、映画のアネットはつねに鬱憤の塊のようになっています。もっとも上記のように、アネットはアネットで日本人の矢内原と愛人関係にありました。年若の妻の気晴らしとして、ジャコメッティも黙認していたそうです。

ジャコメッティは大金をアトリエに隠し持っているくせにケチなのか浮世離れしすぎているのか、ロクに生活費も渡していないらしく、映画のアネットは、なんだか着るものも顔つきも貧相です。ジェイムズのすすめでオペラ座のシャガールの天井画の完成披露イベントに夫婦で参加することになり、アネットはひさびさにドレスやハイヒールを新調し、ジェイムズの前ではしゃいでみせます。はじめて、アネットの女性らしさにハッとさせられるシーンです。シルヴィー・テスキューというフランスの実力派の女優が演じています。

カロリーヌは晩年のジャコメッティのミューズとなった女性です。40歳ほどの年の差があったそうで、ジェイムズの手記には「このところ毎晩、彼のために忠実にポーズしてきた若い女性」としてしか出てきませんが、この映画ではジャコメッティを翻弄する小悪魔のような女性として描かれ、ジャコメッティはカロリーヌの機嫌をとるためならジェイムズとのセッションも平気で中断してしまいます。やはりフランスのクレマンス・ポエジーというキュートな女優さんが演じています。

結婚はしても家庭というものを築こうとしなかったらしいジャコメッティですが、1966年に心膜炎を発症し死の床についたときは、ディエゴ、アネットとともにカロリーヌにも看取られています。ジェイムズとの18日間のセッションからわずか1年半後のことです。

家族であれ友人であれ妻であれ恋人であれ、ジャコメッティはモデルとして起用した人たちとは生涯にわたって、特別な関係でつながっていたようです。

point 8 どうやって終わらせるのか ★ネタばれ注意

カロリーヌの失踪という「事件」も重なって、ジャコメッティの創作のコンディションはどんどん悪化していきます。「兄は絶望に悶えるときだけが幸せなのだ」というディエゴの助言を聞いても、ジェイムズは不安になるばかり。

ジェイムズにはNYに残してきた恋人がいて、フライトを変更するたびに遠距離電話で言い訳しています。じつはその恋人は男性で、ジェイムズはゲイだったことが終盤にさらりと明かされるという仕掛けもあるのですが、それはさておき、ジャコメッティとアネットとの関係が混乱していくにつれ、ジェイムズと恋人のあいだも険悪になっていきます。ジャコメッティのことは愛してやまないけれど、やっと軌道にのってきたかと思えばまたすぐにすべてを消し去って一からやり直しをするジャコメッティに対して、口には出せない不満が募っていきます。

モデルとして長時間ポーズをとりジャコメッティに見つめ続けられるジェイムズのほうも、描くジャコメッティのことをずっと見つめ、観察しつづけることになります。ジェイムズはジャコメッティがどのように筆を持ち変えるか、どの絵の具を筆につけるかで、絵の仕上がり具合を見なくても、ある程度の進捗状況を察することができるようになっていきます。

ジャコメッティは細い筆に黒い絵の具をつけてデッサンし、黄土色やグレーでハイライトを入れ、最後は白で仕上げていくのですが、大筆にグレーの絵の具をたっぷりつけ始めたら要注意、そこまで書き上げた肖像にそれを塗りたくって、すべてを消してしまうのです。もうその繰り返しばかりを3週間以上にわたって見続けてきたジェイムズは、一計を案じます。ジャコメッティがグレーの絵の具を大筆につけ始めたら、そこでストップをかけて絵を消すのをやめさせるという計画です。

「そんなにうまくいくだろうか」と訝っていたディエゴにも協力してもらい、ジェイムズはまんまとジャコメッティが絵を破壊する寸前で止めることに成功します。ジェイムズからの合図をうけてアトリエに入ってきたディエゴともども絵の出来をほめそやし、ジャコメッティがまだ半信半疑でいるのに、強引に「完成」を認めさせてしまいます。

なんとも人を食ったような結末ですが、じつはこれも、ジェイムズが手記に書いていることそのままなのです。ジェイムズはジャコメッティの仕事の状態がどんどん悪化していることに胸を痛め(もちろん自分の予定が狂わされていくことにも困り果て)、ジャコメッティが再び太筆で絵を消し去ろうとしている瞬間に、「疲れてしまったので休ませてほしい」と声をかけ、さりげなくカンバスのほうに行き、「見事です。どうしてこのままにしておかないのですか」と語りかけ、すっかり空気を変えてしまうのです。

ジェイムズの手記でも映画でも、肖像画はその翌日には、まだ乾いてもいないのにあっというまに梱包され、他の彫像などとともにアメリカの展覧会に向けて運び出されてしまいます(それくらいにジャコメッティは超売れっ子なのですね)。

ジェイムズは晴れて恋人の待つNYに帰れることになり、その後ジャコメッティが手紙で「またやろう。戻ってきてくれ」とメッセージをくれたことを伝えて、映画は終わります。が、このラストについてはジェイムズの手記のほうがかなり感動的に締めくくられていまして、ジャコメッティはわざわざジェイムズの見送りのため空港まで行っています。いよいよの別れに際して二人は二度握手をし、こんな会話を交しています。

「来年は戻ってくるね。」「ええ。」「ぼくたちはともに前進した。それをぼくたちはもう一度やろう。」「それを願っています。」「きみが戻ってきたら、ぼくたちはもう一度新たに一歩を踏み出そう。それから、きみはたびたび手紙を書いてくれるだろうね」。

実際には「もう一度」の約束は果たされることなく、ジャコメッティは亡くなってしまい、ジェイムズとの18日間が、「最後の肖像」になってしまったわけです。

私ごとですが

映画には、本当の話なのか脚色された話なのかわからないエピソードもあります。一番気になるのが、ジャコメッティがカロリーヌのポン引きたちのもとに行って(ジェイムズを用心棒がわりにいっしょに連れて行きます)、彼らの言い値よりも高くカロリーヌの「代金」を全額現金で払って見せるという驚きの行動に出るところです。

なんだかジャコメッティのだらしなさが、突然「おとこまえ」に変貌するようなおかしなシーンでしたが、映画的には、ジェイムズの顔のことを「凶悪犯に見えるぞ」と言ってみせたり、大金をアトリエの中に無造作に置く様子をジェイムズに見せびらかしたりした映画の序盤のエピソードが、いちおうの伏線になっているようにも思います。

そういう虚実がよくわからない茶目っ気のあるシーンも含めて、ともかくこの映画はコメディ要素がふんだんに盛り込まれているので、生涯を芸術に捧げた孤高のアーティストといったジャコメッティのイメージがそうとうひっくり返されてしまう面もあります。でも、私自身はとても愛すべき映画だと思いました。

私にとって、ジャコメッティは1980年代に西武美術館の展覧会を見て衝撃を受けて以来、もっとも好きなアーティストの一人です。ジャコメッティの手記はもちろん、ジェイムズ・ロードと矢内原伊作の本も読んできましたし、この映画が公開される直前の2017年に国立新美術館で開催されたひさびさの大展覧会ももちろん駆けつけました。

そんな私がこの映画にはまることができたのは、やはりトゥッチ監督の手腕やセンスが信頼できるように思ったのと、この映画のユーモアはジャコメッティその人がもっていたユーモアにも通じるのだろうと思えたこと、そしてジェフリー・ラッシュとアーミー・ハマーの演技にすっかり魅了されたからです。