青年はなぜ墓の上で踊ったのか。

夏を焦がす狂おしい恋情と残酷な別れの果て。

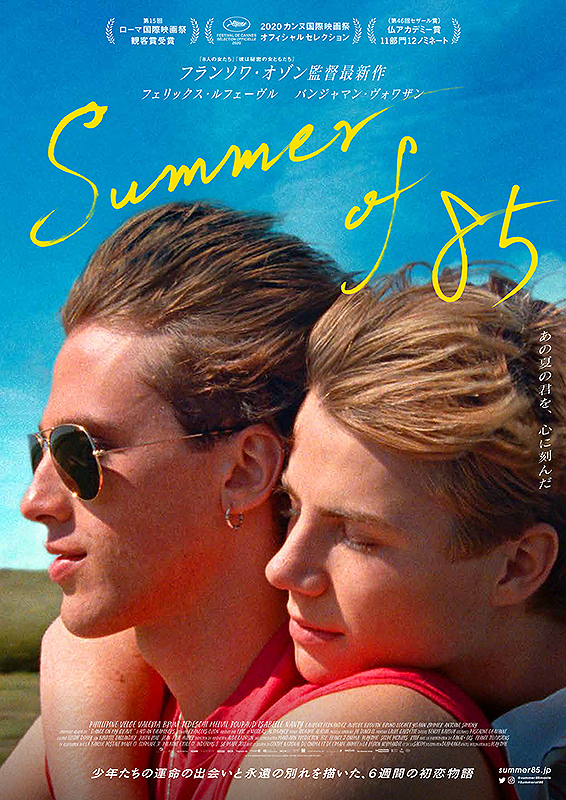

映画の紹介

1985年、フランス・ノルマンディーの海辺の町を舞台に繰り広げられる、美しき青年たちのたった一夏の恋。十代の多感な青年が放つ狂おしいほどの恋情とともに、未熟さがもたらす残酷なすれ違いを、名匠の呼び声の高いフランソワ・オゾン監督が甘く切なく、みずみずしく描く。監督自身が十代のときに深い感銘を受けたという、エイダン・チェンバーズの『俺の墓で踊れ』が原作。

制作:2020年 フランス

脚本・監督:フランソワ・オゾン

キャスト:フェリックス・ルフェーヴル、バンジャミン・ヴォワザン

映画の見どころ

point 1 「これは君の物語ではない」の意味

警察に拘束され、審判を受けるために裁判所に連行されていく青年アレックス。その顔は白く暗く憔悴しきっていますが、内側には煮えたぎる感情を秘めているようです。いったい青年は何の罪を犯し、こうなってしまったのか。青年は、取り調べに対しても、事情を語ることをいっさい拒み続けてきました。それはいったいなぜなのか。

暗い廊下のベンチで審判を待つアレックスが、突然カメラの方を向いて、「これは君の物語ではない」と言い放ちます。たとえ有罪判決を受けることになろうとも、自分が抱えている事情を語る気はないという強い意思表示です。そして、映画はそこからアレックスが抱えている事情を、「物語」としてはじめからたどりはじめるのです。

もう少し正確にいうと、その「物語」というのは、アレックスの文才を見いだした教師のすすめで、アレックスが事件後に執筆しつつある「手記」ということになります。そのことはストーリーが進む中で明らかになっていきます。

この映画がアレックスが書きつつある手記として展開していく構造になっているということは、オゾン監督の脚本や演出の狙いを理解するうえでとても重要なポイントではないかと思います。

というのも、この映画にはそれとなく「暗示」はされていながら、詳しく説明されていないことが多々出てきます。それをどこまで想像力=妄想力豊かに解釈すればいいのか迷うところがあります。でも、このアレックスの「一人語り」構造を念頭に置いておくことで、解釈しにくいあれこれを深追いしすぎない程度に、適当な納得感に収めることができるように思うからです。

point 2 嵐の海の劇的すぎる出会い

アレックスは家族を支えるための仕事につくか、自分の文才を育むために進学をするかの狭間で悩みを抱えた青年です。いかにも無垢で純情で繊細そうな面立ちですが、16歳の青年らしい冒険心や好奇心ももっているようです。気の合う友人がガールフレンドとのデートを優先してしまい、アレックスは友人のヨットを借りてたった一人でセイリングに出ます。

舞台は、フランス・ノルマンディーの海辺の町。この町に暮らす人々は、造船業や観光業など、なにかしら海にゆかりのある仕事についていて、青年たちは自転車やバイクを駆るのと同じように、気軽にヨットを駆って海に出て遊ぶような日常を送っているようです。

ところがアレックスは突然の悪天候に見舞われます。たちこめる暗雲と雷鳴に焦るあまり、操作を誤ってしまいヨットは転覆、アレックスは海に投げ出されてしまいます。そこへタイミングよく駆けつけてくれたのが、アレックスが恋に落ちる18歳の青年、ダヴィドでした。

ダヴィドはアレックスよりも数段ヨットの操作に長けているらしく、沈着冷静にアレックスに指示を出し、たちまちアレックスを救助します。ダヴィドは、アレックスよりも大人びているだけではなく、人生経験も積んでいるようです。はだけたシャツからいかにも鍛え抜いていそうな厚い胸板をのぞかせ、まるで「海の戦士」のようです。

ふつうの恋愛映画ならまさに「白馬に乗った王子様」の登場シーンなのですが、この映画では恋に落ちるのが二人の青年同士であるだけに、まだまだ先行き不透明で緊張感のあるシーンともなっています。

アレックスを演じるフェリックス・ルフェーヴルは、オゾン監督がオーディションで「彼こそアレックスだ」と惚れ込んだ新人俳優。キュートでちょっと影のある正統派美男子です。一方、ダヴィドを演じるバンジャミン・ヴォワザンは実際にもフェリックスよりも3つ年上で、若くして脚本家としても活躍している俳優とのこと。こちらは正統派美男子ではないのですが、若い頃のミック・ジャガーのような、なんとも危うい色気があります。

point 3 サソリの毒をもつ青年・ダヴィド

ダヴィドは助けたアレックスに、すぐさま猛烈にアタックをしていきます。自分の家に案内し、風呂に入れさせ、食事をとらせ、次に会うための約束まで取り付けていきます。アレックスはそんなダヴィドの積極性の真意をはかりかねて、終始警戒気味です。防戦一方になりながらも、結局はダヴィドから言われるがままになっていきます。

アレックスが自分の同性愛的指向をどこまで自覚していたのかははっきりしませんが、明確に恋愛を意識した男性はダヴィドが初めてだったようです。それに比べてダヴィドは経験豊富なバイセクシャルで、相手が男性でも女性でも、自分のほうから果敢にアタックし「落として」いく、まさにハンターのような青年です。アレックスに猛烈アタックしながらも、偶然町で助けた酔っぱらいの青年にもアタックしてしまう。アレックスが先に知り合っていた年上の女性ケイトにも、アレックスの見ている目の前でアタックしていきます。

なぜダヴィドがそういうことをしてしまうのかということは、この映画を通して(すなわちアレックスの目から見て)、いちばん解き得ない謎になっているようです。たんなる「性」(さが)なのかもしれないですし、何か家族関係からくる闇を背負っているのかもしれないですし、アレックスとは性質の違う「死」への執着がそうさせるのかもしれません。いずれの可能性も映画のなかで示唆されています。ともかく刹那的で、バイクで「速度の向こう側」に向かって生き急ぎたがっているような青年なのです。

キャストインタビューによると、オゾン監督はダヴィド役のバンジャマン・ヴォワザンに、ゆっくり蠢いて獲物を幻惑する「サソリ」のイメージをディレクションしたそうです。あれこれの心理的解釈はさておき、オゾン監督は、ダヴィドのもつ「毒」は、ダヴィドの性であり生き方そのもの、ということにしたかったのかもしれません。

point 4 ダヴィドの母はカリプソか

ダヴィドの母親・ゴーマン夫人がまた、理解しがたい言動でアレックス=観客を翻弄します。遭難しかけたアレックスをダヴィドが連れ帰ると、夫人は異様なまでの歓待をします。なんと自分でアレックスをバスルームに案内し、衣服を脱がせ、その股間を「品定め」するようなことまでして(!)、風呂に入れてやるのです。ダヴィドはそんな母親の行動を笑って容認しています。

夫人がアレックスのことを「ウサギちゃん」と呼ぶことも気になります。まるで息子であるダヴィドのハンターとしての性癖を知っていて、家に招かれた青年はみんなダヴィドの「獲物」=ウサギちゃんと見なしているかのようです。

ダヴィドがアレックスを救助するために駆けつけたヨットには、「calypso=カリプソ」という船名が書かれていました。「カリプソ」はギリシア神話に登場する海の女神の名前です。漂着してきたオデュッセウスのことを身を尽くして愛し、数年にわたって島に引き留めつづけますが、ついにゼウスの命令によってオデュッセウスは帰還してしまい、カリプソは悲しみのあまり自殺をしたとも伝えられています。

ダヴィドのヨットが「カリプソ」であることはなんとも暗示的です。私は、ダヴィドの母親こそが「カリプソ」ではないかと思いました。ダヴィドの話では、ダヴィドの父親はある不幸によって命を落とし、残された母親は薬に頼って正気を保っているようなのです。そういうこともあって、ゴーマン夫人は息子であるダヴィドに自分の夫の面影を見ながら、異様な執着をしているのではないか。だからダヴィドの「ハンティング」の獲物を、嬉々として「品定め」するのではないか。

ダヴィドが刹那的な生き方をしていることに、母親の重すぎる愛情も関係していることは間違いないと思います。また、未亡人となった母親を支えながら父の残した店を守っていくという生き方から逃れられない、オデュッセウスのような冒険に出たくとも「カリプソ」という舟から降りられない自分の定めというものも、よくわかっていたのでしょう。

point 5 ロッドの「セイリング」はずるい

アレックスがダヴィドへの警戒心を完全に解き、心身が固く結ばれていくプロセスは、オートバイや夜の遊園地のジェットコースター、ヨット、ディスコなどを次々「乗り換え」ながら、生き生きと描かれていきます。終始リードするのはダヴィドですが、アレックスもダヴィドに対して隠すものなどないというほどに、身を委ねていきます。

とりわけ印象深かったのが、ディスコのシーン。80年代当時のディスコミュージックががんがんと奏でられ、ダヴィドとアレックスもたくさんの若者とともに揉みくちゃになりながら跳ねまくっています。そのとき、突然ダヴィドがウォークマンを取り出し、アレックスの耳にヘッドフォンを掛けてやるのです。流れてくるのは、なんとロッド・スチュアートの「セイリング」。

いやいや、参りました。私にとって「セイリング」は、まさに青春まっさかりのころ夢中になった曲なのです。いまも歌詞はほとんど諳んじてますし、授業中にこの歌詞をノートに和訳したりした思い出もあります。海を越え空を越えていく自由への賛歌のようでありながら、「I am dying , forever crying」なんて歌詞も出てくるので、未熟なセンチメンタルが刺激されてよく涙ぐみながら聞いたものでした。

この曲は私自身の「感傷のツボ」そのものなので、正直言って、映画のなかで「セイリング」が流れたときは、胸がキュンキュンさせられながらも「参ったな」と思いました。映画の終盤、いよいよのクライマックスで再びこの曲が使われたときには、「ずるいよ」という思いさえしてしまいました。しつこく「感傷のツボ」を押されてしまい、「オゾン監督、これはあまりにベタではないですか」とモンクをつけたい気にもなったのです。

「セイリング」は75年のヒット曲なので、この映画が設定する85年からすると、一昔前の懐メロということになります(じつは私がこの曲に出会ったのも80年代になってからでしたが)。なのにどうしてこの曲なのかというと、おもしろいことにアレックス役のフェリックス・ルフェーヴルが選んだのだそうです。あとで映画パンフレットを読んで、選曲の秘密を知り、「いまの20代の青年の感性が選んだのなら、まあいいか」と思い直したという次第でした。まあ、冷静に考えてみても、アレックスとダヴィドの恋の行方を鑑みれば、確かにこれ以上はないぴったりな選曲でした。

なおこの映画でもうひとつ効果的に使われているのが、ザ・キュアーの85年のヒット曲「In Between Days」です。そのイントロを映画の冒頭に使い、ラストに全曲を聴かせることで、ロッドの「セイリング」の感傷性をうまく中和してくれるような感じもしました。インタビュー記事によると、オゾン監督自身の青春まっさかりは、どちらかというと、こちらの一曲に込められているようです。

point 6 観念の死か、肉体の死か

映画の冒頭、審判を待つアレックスが、ダヴィドの死のことを暗示的にモノローグで語るとともに、ずっと「死」に惹かれてきたことを明かします。ダヴィドの死後にアレックスが冒してしまった「罪」の根本原因がそこにあるのかもしれない――。これは、アレックス自身があとから綴っている「手記」の筋立てですので、少なくともアレックスはそのように自分のことを分析しつつあるらしいという話です。

確かにアレックスは、自分の部屋に死にまつわるモチーフが描かれたポスターを貼っているなど、「死」への関心がもともとあったようです。でもこれは多くの多感な青年が当たり前にもつような、「死という観念」への感傷的な興味や関心からくるものなのではないかとも感じました。

ダヴィドもまた、あからさまに言葉にはしませんが、ある意味でアレックス以上に「死」にとりつかれている青年です。命知らずなバイクの乗り方をしながら、ほんの一瞬で「生」から「死」へと越境していく可能性をつねにリアルに体感しているようです。アレックスが「観念としての死」に惹かれる青年であるのに対し、ダヴィドは生々しく「肉体としての死」に惹かれる青年なのでしょう。ひょっとしたらそこにはダヴィドの「父親の死」が関係しているかもしれません。

映画は、バイク事故によって命を落としたダヴィドの死体を生々しく描きます。ただのboy meets boy映画であればそこまで映す必然性はないと思いますが、この映画はあえて死体を映すことで、「肉体としての死」を成就してしまったダヴィドと、その死体を見ることで初めて「観念としての死」ではなく「現実の死」に向き合おうとするアレックスの姿をしっかり捉えていきます。

point 7 サソリの目にも涙 ★ネタバレ注意

魅力的な青年二人がとろとろに甘いラブシーンを繰り広げてくれる目にも至福の夏の日々は、ダヴィドの一方的な裏切りとアレックスの逆上によって突然の終わりを迎えます。自分の目の前でケイトを口説いたばかりではなく、一夜をともにしたことを隠そうともしないダヴィドに対して激しい嫉妬心を燃やすアレックス。それに対してダヴィドは「重さが耐えられない」「君には飽きた」などと、毒を含んだ言葉を放ちます。

この喧嘩のシーンのなかで、ダヴィドがアレックスにひどい言葉をぶつけながら、一筋の涙を流します。この涙はかなり鮮烈です。この涙のせいで、ダヴィドは本当はアレックスのことを心から愛しているのに、自分の逃れられない「性」のようなもののせいで、アレックスを突き放そうとしているのだというふうにも思えてしまうのです。というか、アレックスにもダヴィドにも感情移入したくなっている観客としては、そんなふうに思いたくなってしまうのです。

でも驚いたことに、この一筋の涙は「偶然だった」と、ダヴィド役のバンジャマンが語っているインタビュー記事がありました。オゾン監督の演出では、ここでダヴィドが泣くということにはなってなかったらしいのです。ダヴィドのアレックスへの愛情を信じたい観客としては、あの涙が偶然だったという話は受け入れがたい気もしますが、それはそれとして、絶妙なタイミングの涙であることには変わりありません。おかげで複雑で理解しがたいダヴィド像がさらに深みを増したように思います。

point 8 墓場のダンスが圧巻 ★ネタバレ注意

ダヴィドがバイク事故で命を落とすと、ゴーマン夫人は手のひらを返したようにアレックスを嫌い、ダヴィドの命を奪った張本人であるかのように憎みさえします。このゴーマン夫人の豹変ぶりにもかなり驚かされます。きっと、愛する息子の「獲物」だったアレックスが、ハンターであるはずの息子の死の要因をつくったということが、ゴーマン夫人には耐えがたいことだったのでしょう。

おかげでアレックスはダヴィドの亡骸に会うことも、葬儀に行くことも許してもらえません。ここで、二人の仲違いの原因となったケイトが、アレックスが抱えてしまった喪失感や後悔を理解し、親身に包み込んでいきます。ケイトの発案で、アレックスは女装してダヴィドの「彼女」となって死体安置所を訪ね、まんまとダヴィドの死体と対面します。

アレックスはあろうことかダヴィドの亡骸にすがりつき、激しく取り乱してしまいます。これは初めて「肉体としての死」に直面したアレックスの姿なのです。女装したカツラはとれ、ワンピースははだけてしまい、ひどい格好でそのまま家に戻り、母親を驚かせてしまいます。でもこれでやっとダヴィドの死を受け入れることになるのです(と同時に、アレックスの両親が息子の性指向を受け入れていくきっかけにもなっていくようです)。

アレックスは、ダヴィドと交していたある約束を決行していきます。それは、「どちらかが先に死んだら、残されたものはその墓の上で踊る」というもの、ダヴィドが執拗に望むのでアレックスが渋々受け入れた約束でした。墓の上でダンスを踊るというのは、まさに死者を冒涜する行為です。実際にもそれを成し遂げたために、アレックスは警察に捕まり今まさに裁判を受けようとしているわけなのです。

なぜダヴィドはそんな約束をアレックスに無理強いしたのか。これもまたはっきりとはわかりませんが、おそらくダヴィドは自分のほうが先に死ぬという確信があったのでしょう。そして、アレックスにはその死を引きずって生きていってほしくない、墓の上で踊るくらいの不埒さをもって越えてほしいという思いがあったのかもしれません。これは必ずしもダヴィドの愛情というわけではなく、やはり他者を深く受け入れられないダヴィド特有の諦念や宿命感からきているような気もします。

アレックスの墓場のダンスシーンはまさにクライマックスです。じつはダヴィドの家はユダヤ教で、その様式に則って埋葬されたばかりの墓には土がかぶせられているばかり、墓石は設置されていません。アレックスはウォークマンを取り出しヘッドホンをつけます。流れてくるのは、またしてもロッド・スチュアートの「セイリング」。歌のリズムにあわせカラダを大きくゆっくり動かしながら、はじめはダヴィドが埋葬されている場所の周りで、やがてその上に二本の足で立ち、まるでコズミック・ダンスのように、天空と大地とをつなぐようなダイナミックな動きで踊りつづけます。二人がディスコで弾けながら踊っていたようなダンスとはまったく違う、儀式的で宗教的、それでいてエモーショナルなモダンダンスを思わせます。

上述したように、ここで「セイリング」が流れるのは私にとっては痛し痒しではあったのですが、それはさておき、すばらしいダンスシーンでした。この振り付けはアレックスの即興と、フランソワの演出、それにプロのダンサーの振り付けを組み合わせながら最終的に組み立てていったものだそうです。

point 9 本を書く人と書かない人

ダヴィドとの約束を果たしたアレックスは、墓場を荒らしたという罪で現行犯逮捕されてしまいます(おそらくはアレックスの挙動を不審に思っていたゴーマン夫人の手回しによるものです)。なぜ墓の上でダンスを踊ったのか、死者を冒涜するような行為をしたのか、いっさい語ろうとしないアレックスのために、二人の人物が奔走します。

一人はソーシャルワーカーの女性です。彼女はアレックスが重罪で問われないようにするため、アレックスが抱えているであろう心理的要因を探ろうとしますが、アレックスはまったく心を開こうとせず、頑なにヒントすら与えまいとするかのようです。

もう一人は、アレックスの文才に目をつけ進学を勧めてきた教師のルフェーブルです。ルフェーブルはアレックスに、自分が体験したこと、感じたことを文章に書くことをアドバイスします。こうしてアレックスがタイプライターで打ち込み始めた「事の次第」が、この映画が描いてきたダヴィドとの出会いと別れの一部始終であった、ということになります。

ダヴィドとアレックスは、ともに家族との微妙な軋轢や、自分の思うがままに進路を選択できない事情、「死」への憧れ、同性愛的指向といった共通点をもっています。けれども決定的な違いもあります。いちばん大きな違いは、アレックスは言葉を通して「意味」を考え続ける青年であるということ、言葉を使って表象する能力と意欲があり、それによって閉塞的な環境を切り拓いていく可能性を有しているということではないかと思います。

じつはダヴィドも文学的な素養をもっていること(アレックスの前でヴェルレーヌの詩を諳んじたりします)、またかつてルフェーブル先生に期待されながらその期待を担えなかったこと(ダヴィドがルフェーブルを誘惑しようとしたということもあったようです)も明かされます。でもダヴィドはたとえチャンスがあっても、アレックスのように「書く」ということには向かわなかったのではないかと思います。「書く」というのは、自分の言葉を精査し、過去の出来事に新しい脈絡をつけていく行為です。でもダヴィドは生き急ぎながら過去ではなく、今の「その先」に早く到達したいという欲求をつねに抱えていた青年なのです。

この映画は、イギリスの作家エイダン・チェンバーズの『俺の墓で踊れ』という青春小説が原作となっています。私はまだ読んでいませんが、原作を読むと、文才に恵まれたアレックスが豊かな語彙を駆使して、墓の上で踊った自分の行為を七転八倒しながら書いていく様子がわかるものになっているそうです。

そういうことからしても、アレックスは書く者であり、書くことで生きる者であるのに対して、ダヴィドは書かれる者としてしか生きられない。この違いが、二人が劇的で運命的な出会いをして惹かれ合いながら、たちまちその関係を自壊させてしまった大きな要因ではなかったでしょうか。

そして、ここまで考えてくると、冒頭のアレックスの「これは君の物語ではない」という言葉は、ひょっとしてダヴィドに向けられたものではないかという気もしてくるのです。また、そう考えたほうが、一筋縄ではいかないオゾン監督の映画らしいようにも思えてきます。

私ごとですが

この映画は、前評判で「君の名前で僕を呼んで」を彷彿とさせるとさかんに言われていたので、見に行く気になりました。

実際に見てみると、確かに、美しい青年同士の一夏の恋を描いていること、その期間も同じ6週間であること、80年代という時代設定も同じであること、監督がともにゲイで同性愛を描くことに何の言い訳もしていないことなどなどの共通点がありました。また、オゾン監督もグァダニーノ監督もフィルム撮影にこだわっていること、タイトルやクレジットを記す文字に軽快な手書き文字を採用していることなど、スタイルにもいくつかの共通性があるようでした。

でも、私は、この二本の映画はそもそも目指している方向性もテイストもまったく違う作品であり、わざわざ共通性をあげたてて論じる必要性はまったくないと思いました。

私がむしろ映画の中盤で想起していたのは、アラン・ドロンの「太陽がいっぱい」であり、そのリメイク映画であるマット・デイモンの「リプリー」でした。ダヴィドがアレックスの見ている前でケイトを口説き、あからさまにヨットでいちゃつきはじめたときのアレックスの険しい顔を見ながら、自分のことを粗末に扱う友人を海の上で殺してしまう屈折した青年の物語のことを思い出していました。

私はこの「Summer of 85」を若干の事前情報をもって見てしまったので、ダヴィドがバイク事故で死んでしまうことはあらかじめ知っていました。もしそんな事前情報もなくこの映画を見ていたら、おそらく映画の冒頭で逮捕されているアレックスの様子やモノローグを聞いて、またその後の話の展開のなかで、まさに「太陽がいっぱい」のように「アレックスがダヴィドを殺してしまったのか」という推理をしてしまったかもしれません。

そういう推理をしながら、まばゆい太陽の下でいちゃついたり、喧嘩をしたりする青年たちの恋の行方を、はらはらしながら見守るという映画体験もしてみたかったなと、ちょっと悔しく思いました。